Grandes premières avec L’Opéra de Quat’sous en ouverture du Festival d’Aix-en-Provence

Placer en ouverture, pour les soixante-quinze ans du Festival, une version française – traduction sur-mesure d’Alexandre Pateau – de cette « pièce avec musique, en un prélude et huit tableaux » est un geste fort, celui résonnant toujours de cette œuvre créée à Berlin en 1928 et faisant du sarcasme, de la satire et de l’ironie, des armes nécessaires face à la montée des extrémismes sur fond de crise économique. S'y ajoute l’autodérision et le second degré, en ce haut lieu culturel du Festival d'Aix-en-Provence, le Théâtre de l’Archevêché, qui accueille cet opéra des gueux jouant et se jouant de tous les codes du genre, y compris du public, brisant le « quatrième mur », d’après le théoricien-dramaturge Brecht.

C’est dans cet esprit, faisant du théâtre un spectacle organiquement lié à son public, que peut s’entendre la mise en scène de Thomas Ostermeier. Le public est interpellé par tel ou tel personnage, voire sollicité, sur le mode télévisuel du « chauffeur de salle ». Plus finement, il est partie prenante du spectacle, en ce qu’une rangée de micros sur pieds, en plus des micros tour de tête, permettent aux acteurs de parler directement aux spectateurs, de leur faire face et de les regarder dans les yeux.

La scénographie (Magda Willi) restitue ainsi tout un univers électrique : feux de projecteurs, éclairages rasants ou surexposés (Urs Schönebaum), surfaces géométriques faisant office de support vidéo (Sébastien Dupouey), sous-titrages défilant en lettres lumineuses le long des deux bras d’un crucifix gisant sur le sol, le tout dans la boite noire qu’est la scène. Elle fait référence à la technique photographique, tout en restituant la noirceur des bas-fonds londoniens, et celle de l’humanité (Ce n’est que de ses crimes que vit l’humain)... La scène est meublée, modernité constructiviste oblige, par des structures métalliques, escaliers et passerelles, permettant d’optimiser la distribution spatiale des personnages, selon les codes du cabaret. De fait, la chorégraphie (Johanna Lemke) offre des bribes de revue, dont les acteurs s’acquittent avec grâce, vêtus d’habits aussi cheap que lumineux (Florence von Gerkan) : vieux cuir noir contre étoffes à paillette…

Les fascinations de Weill et Brecht pour la technique, notamment celle qui vient saisir, capter et augmenter le spectacle, comme la radio et le disque, étaient déjà présentes dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny donné en 2019. Elles entrent encore davantage dans cette œuvre, en ce que la voix, parlée ou chantée, est constamment et diversement sonorisée, mais également l’orchestre, à la fois sonorisé et réinstrumenté à l’aide de guitares et de claviers électriques. Leurs timbres labiles et grinçants augmentent, selon une âpreté que ne renierait pas Kurt Weill, le petit effectif de l’ensemble Le Balcon, constitué par une dizaine de musiciens, où dominent les cuivres, selon le dispositif New Orleans : trompette, trombone, cor, clarinette et surtout les saxophones, soprano, alto, ténor et baryton.

Dirigé aisément par Maxime Pascal (ancien artiste de l’Académie), il réunit à merveille instruments anciens, voire traditionnels (balalaïka, banjo), vieux piano Pleyel des années trente et percussions perçantes (célesta) afin de produire la bande son qui s’enroule aux parties chantées, ou déclamées sous forme de mélodrame. Toujours en référence parodique au bel canto, tel ou tel instrument à vent double à l’unisson tel ou tel personnage, afin de produire un alliage serré entre le verbe et la musique, le sens et le son. Seul un travail de longue haleine peut permettre cette adéquation entre la fosse et la scène, et plus en amont, entre le traducteur et le chef de chant du Français Vincent Leterme, pour choisir les moyens de porter l’esprit de la musique en français et de correspondre aux potentialités vocales des acteurs-chanteurs de la Comédie-Française, rompus au genre du cabaret.

Le choix de faire appel à des artistes complets, dans le genre du music-hall, s’explique par la virtuosité textuelle et dramaturgique de l’œuvre. La poignée de comédiens de la troupe est mue par une énergie effervescente et mouvante, rendue possible par le double dispositif de sonorisation. Il leur permet de s’égayer rapidement dans tout l’espace, de faire des apartés, comme de déclamer leur partie, sans que la dimension burlesque de certaines scènes (celle du mariage notamment et de ses entartages) ne soit trop lourde.

Marie Oppert dans le rôle de Polly Peachum promène sa voix précise, aux aigus tranchants, aux graves enjôleurs, d’une chanson à l’autre, d’une émotion à l’autre, contrôlant son vibrato en écho à celui de la guitare électrique.

Véronique Vella est Celia Peachum, à laquelle sont réservées les chansons les plus triviales, le réel dans son obscénité, qu’elle accomplit sans se départir d’une solidité de matrone, avec une diction de tragédienne, commutant avec aisance de son registre de tête à celui de poitrine.

Elsa Lepoivre est Jenny la Tripoteuse, au jeu et à la voix lascivement naturels, aux rares vibratos, venant faire pleurer le son. La voix est longue et claire, tandis qu’elle va chercher ses aigus ou injecte des mots parlés.

Claïna Clavaron est une Lucy à la voix facile, énergique, à la présence scénique et audible faite de pulsions et d’impulsions jazzy.

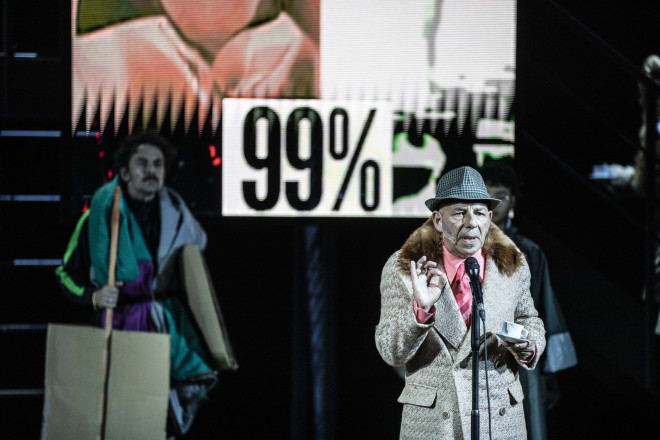

Christian Hecq est un phénomène visuel et sonore, en Peachum, l’entrepreneur de mendicité, qui surchante à la manière de Jacques Brel, opposant longueurs doucereuses et abattage prosodique. Chez lui, le chant est une amplification expressive de la parole, les deux étant identiquement traversés de cris et de murmures. L’aisance scénique est celle d’un prestidigitateur.

Benjamin Lavernhe en policier Brown est irrésistible, maître de l’improvisation quand il fait tomber par mégarde un micro dans la fosse : « on a tué le trompettiste ! ». Il sait jouer du micro en instrumentiste, se donnant telle ou telle voix, plus ou moins profonde, en fonction de ses nombreuses mésaventures. Il constitue, avec Christian Hecq, un duo savoureux, parfois jusqu’à la pantomime, trait d’union entre le rire de Molière et la grimace de Brecht.

Birane Ba est Macheath, le voleur en bande organisée. Si le chant est maîtrisé, parfois en un falsetto ou un timbre flûté se mariant bien au saxophone, faisant l’économie du moindre vibrato, la diction est moins claire que celle de ses partenaires, sauf quand il s’approche du micro sur pied et l’ajuste à sa grande taille.

Chaque chanteur soliste est comme auréolé par l’espace sonore que sa voix, accompagnée par les instruments, vient créer, comme si chaque personnage était voué à la solitude, ce qui renvoie au pessimisme fondamental de la partition.

Les quatre hommes de Macheath – Nicolas Lormeau, Sefa Yeboah, Jordan Rezgui, Cédric Eeckhout – forment un irrésistible quadrige, ayant chacun leur personnalité, s’agrégeant dans des parler-chanter à l’unisson.

Le chœur amateur Passerelles, préparé par Philippe Franceschi vient apporter son épaisseur chorale aux pièces conclusives, toujours à la manière de l’opéra, sur fond de sacre de la reine d’Angleterre.

Un public, un peu inhabituel, plus proche de celui d’Avignon, réserve un accueil chaleureux à ce spectacle aussi inédit qu’attendu, d’autant plus que la troupe lui offre un couplet inédit : « Partez à l’assaut des nouveaux fascistes… c’est par leur faute que la nuit persiste. »