Avec Faust au Teatro Colón le diable est dans les détails

Ce retour est commémoré par la reprise d’une coproduction du Teatro Regio de Turin, de l’Opéra d'Israël et de celui de Lausanne. Ce spectacle bénéficie du label « Divina Italia », coopération entre l’Ambassade d’Italie à Buenos Aires et le Teatro Colón qui voit, après la mise en scène -elle-même très controversée- par Romeo Castellucci de la Deuxième Symphonie de Mahler, le régisseur, scénographe et costumier Stefano Poda placé à son tour sur le devant de la scène, où ce dernier ne reçoit pas que des applaudissements.

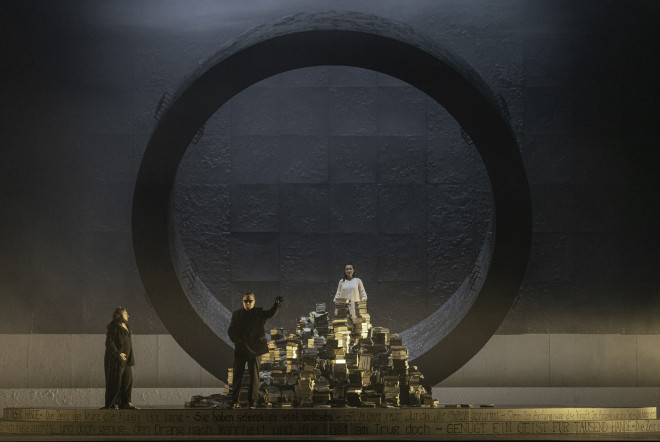

Le Seigneur de l’anneau

L’univers esthétique de Stefano Poda ne laisse pas indifférent. Sa signature si caractéristique, déjà récemment présente sur la même scène pour Nabucco, oscille autour de figures circulaires en tension avec d’imposants volumes rectangulaires. Pour Faust, la conception générale de la scénographie en est toutefois plus épurée et sobre. Elle consiste en un plateau giratoire faisant tourner décors et protagonistes autour de la présence centrale d’un énorme anneau, pièce maîtresse de ce décor unique. Exploité dans tous les positionnements, ce cercle est amovible par le biais d’un puissant vérin (lui-même visuellement peu gracieux, y compris depuis le fond de la salle), qui l’ouvre et le ferme à la façon d’une coquille. La multitude des décors concrets du livret est ainsi réduite à une unité de lieu abstraite. Si le procédé est ingénieux et esthétiquement frappant, il complique aussi la compréhension de la fable pour qui ignorerait le contenu du livret et génère une lassitude du regard à hauteur des 3 heures et quelques de spectacle, même si la mobilité de l’objet et le jeu des lumières, savamment orchestrées par le même Stefano Poda, atténuent cet aspect.

Le metteur en scène, qui signe également les costumes, est aussi l’auteur de chorégraphies diversement appréciées : à l’attitude individuelle stéréotypée de mannequins de mode se joignent des mouvements collectifs plus originaux et porteur de sens.

L’appréciation du spectacle visuel hésite ainsi chez le public entre applaudissements de circonstance plus ou moins nourris et quelques huées.

De l’enfer au purgatoire : pupitres en fosse et voix en scène

En fosse, les musiciens ne parviennent guère à rendre ce style de Gounod, dont bien des détails semblent négligés. Couleurs, accents, volumes, contrastes, tempi : la baguette de Jan Latham-Koenig paraît assez impuissante à animer les pupitres de l’Orchestre permanent et faire résonner ce qui fait l’essence même du genre du Grand Opéra, dans toute sa grandeur, sa grandiloquence comme ses nuances. Le manque de précision et de rigueur dans la gestion des différentes familles d’instruments, l’absence d’éclats sur des traits saillants de la partition nivellent le ressenti sonore. L’orchestre et son chef sont applaudis avec mesure, sans grand enthousiasme.

Le Chœur permanent, emmené par Miguel Martínez, redonne souffle et élan à ce Faust. Le public ovationne l’investissement de ses membres, tant sur le plan vocal qu’au niveau de la performance théâtrale. Exprimant de rutilantes colères infernales ou de délicates grâces divines, les différentes tessitures se mêlent avec goût et panache.

Le plateau vocal, cosmopolite mais non francophone, présente une prononciation du français variable, tantôt inaudible, tantôt approximative. Sur ce point, le Dr. Faust s’en sort mieux que d’autres. Il est incarné par le ténor arménien Liparit Avetisyan qui, à contresens du livret, a le même âge avant et après la signature du pacte. La voix, haute et claire, dévoile un timbre charnu qui favorise de puissantes projections mais les aigus paraissent parfois un peu contraints ou forcés. Exprimant son lyrisme avec un centre vocal assez rond, les bas-médiums manquent en revanche de profondeur et d’onctuosité.

La basse russe Aleksei Tikhomirov, très applaudie, impressionne par ses inflexions tout en volume. La rondeur caverneuse qu’il déploie exerce une pression sonore sur l’auditoire. Le timbre, gras et soyeux, est diaboliquement homogène mais le phrasé est trop monotone. Son Méphistophélès est crédible, même si le geste théâtral est minimaliste.

Marguerite est chantée avec grâce et retenue par la soprano roumaine Anita Hartig. La voix est ductile, légère et souple, projetant des aigus sous forme de volutes élégamment bleutées, en quête de paradis. Si le vibrato est discret, ses médiums molletonnés manquent de richesse harmonique. C’est moins l’élan lyrique qu’une délicatesse ciselée qui est à l’œuvre.

C’est le Brésilien Vinicius Atique (déjà entendu au Colón dans La Bohème) qui interprète Valentin. Sa voix de baryton est feutrée et souple. Les projections, ouvertes et stables, laissent s’échapper d’élégantes inflexions, nourries par un phrasé ciselé et précis dans ses intentions dramatiques, qui servent un jeu d’acteur investi.

Son collègue argentin Juan Font chante le rôle de Wagner (baryton). La voix est sobre mais enjouée. L’articulation, ample et ouverte, laisse s’échapper des projections solides, même si les graves pourraient faire preuve d’une rondeur plus affirmée.

Dans le rôle travesti de Siébel, la mezzo argentine Florencia Machado (applaudie sur la même scène dans L’Elisir d’amore, La Finta Giardiniera et Theodora) campe son personnage avec aplomb. Si le corps est agile, la voix, légère mais perçante, l’est également. Le timbre, agréable et volontiers aérien, séduit.

Sa compatriote Adriana Mastrángelo (Marta), capable de s’illustrer aussi bien chez Monteverdi que chez Menotti, possède enfin un mezzo posé mais hautement et solidement perché, d’un timbre métallique brillant et lustré.

Au contraire de celui signé par Faust, le contrat ne semble donc que partiellement rempli et le public ménage des réactions contrastées. C’est d’autant plus dommage qu’une nouvelle attente de 25 ans pour retrouver ce titre au répertoire du Colón pourrait lui sembler une éternité.