Soir de première pour la troisième de Manon à Bastille

Pauvre Manon. Les souffrances de ce personnage tragique sont tellement intenses qu'elles s'imposent même jusqu'à nos jours, non seulement au cœur serré du spectateur, mais encore et toujours à cette production apparemment maudite, qui incarne à elle seule les complications incomparables s'étant abattues sur l'Opéra de Paris. L'inauguration de cette production en 2020 devait offrir 13 représentations, elle n'en aura connu que deux (toutes deux chroniquées sur nos pages) après une première de grève et avant le premier confinement. Les deux premières dates de cette première reprise ont été annulées pour cause de cas positifs et avant cela, il avait fallu remplacer le ténor. Joshua Guerrero avait en effet dû renoncer, pour raisons de santé, au rôle du Chevalier des Grieux (qui devait marquer ses débuts parisiens), mais la maison a trouvé trois ténors pour le remplacer : Roberto Alagna (dont les deux premières dates ont donc finalement été annulées mais qui chantera le 17 février), Atalla Ayan et Benjamin Bernheim. Nous rendrons compte de ces trois versions sur Ôlyrix.

Le bonheur est donc d'autant plus grand et semble inattendu jusqu'au lever de rideau, de retrouver Manon tout étourdie devant la Bastille masquée et remplie (la limite de jauge à 2.000 personnes ayant été levée le 2 février dernier).

Les décors d'Aurélie Maestre situent l'intrigue entre deux esthétiques et dans un temps placé entre la création de cet opéra et nos jours : entre-deux guerres et entre-deux styles (Art Nouveau et Art Déco). Manon a un côté Mistinguett arrivant devant un nouvel immeuble industriel avant de conquérir ce monde de nouveaux riches qui l'adulera pour mieux la condamner. L'intérieur du grand bâtiment se révèle être un atelier d'artistes hébergeant tour à tour la chambre de Manon et du Chevalier des Grieux, puis le Cours-la-Reine. Ce retournement menant dans une galerie sert aussi de transition, après que le plateau est vidé, pour la scène de Saint-Sulpice dominée par deux immenses tableaux choisis pour leurs échos métaphoriques avec ce drame (La Lutte de Jacob avec l'ange et Héliodore chassé du temple par Delacroix ). Deux immenses tableaux dont il ne restera plus, dans le dernier acte, que deux immenses supports de béton griffés de motifs tribaux (inspiré de la série Graffiti de Brassaï). Ces grands décors rendent d'autant plus petite la "petite table" à laquelle Manon dit adieu (d'autant qu'elle n'est formée que de deux petites piles de livres) et plus humble encore l'humble retraite que voit le Chevalier des Grieux "En fermant les yeux".

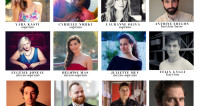

Manon est incarnée par Ailyn Pérez. La soprano américaine, investie et dynamique, théâtralement et vocalement, tournoie à travers le plateau, sur les bancs et sur les marches pour mieux venir se lover dans des bras aimés. La voix en fait de même, s'élançant en vocalises pour mieux se déployer en revenant à son ample médium (mais elle se replie ensuite sur des graves et des fins de phrases ténus). Elle déploie, nonobstant, opulence et brillance vocales "sur tous les chemins" mais l'aigu reste tendu et ses phrasés sont un peu raccourcis. Hormis quelques archaïsmes piquants travaillés façon titi-parisienne ou provinciale, son accent marqué en français donne presque l'impression d'un clin d'œil (comme si cette Manon tout étourdie n'en était pas à son premier voyage et venait déjà d'un pays heureux, le même où doit pourtant retourner et finir son supplice).

La mise en scène élève ici le personnage mineur de "la servante" jusqu'à en faire le double de Manon et à lui donner pour prénom Joséphine. Et pour cause, Manon suit ici la figure et le parcours de Joséphine Baker jusqu'à devenir star de cabaret (mais avec une fin bien plus tragique : celle d'une femme ruinée dans un asile martial). Danielle Gabou incarne le modèle Joséphine en offrant des numéros chorégraphiés (par Jean-François Kessler et accompagnés d'une troupe de danseuses classique-cabaret) jusqu'à citer les mouvements de Joséphine Baker sur l'enregistrement d'un vinyle retransmis avec haut-parleurs entre les deux premiers actes. Cette mise en scène rappelle ainsi qu'elle rendait déjà hommage à Joséphine Baker avant sa panthéonisation, en la montrant comme une figure de l'ascension parisienne non exempte de tragique.

Atalla Ayan entre en Chevalier des Grieux avec la flamme du ténor latin, toujours prêt aux élans vers l'aigu mais en sachant les couvrir et les préparer d'un soutien affirmé. Le ténor déploie aussi une très tendre longueur de voix sur les airs amoureux, aussi longue que ces moments de bonheurs sont courts. Ses fins de phrases sont volontairement expirantes. Le volume sonore ne perce toutefois pas les forte de la fosse et l'artiste brésilien a un fort accent quand il chante (beaucoup moins dans les passages parlés).

En Lescaut, Andrzej Filończyk (seulement apparu à l'Opéra de Paris en Député Flamand dans Don Carlos en 2017) déploie toute la noblesse des contrastes, entre une forte accroche vocale et la rondeur des phrasés, la dynamique des accents et la souplesse des tenues. Son accent contribue même à ce caractère, tout comme sa haute stature (qui le mène naturellement à baisser le menton, arrondissant encore l'émission). Le baryton polonais gagne de surcroît en volume au long de la soirée. Ses deux acolytes, les deux gardes Laurent Laberdesque et Julien Joguet le suivent physiquement et vocalement, le second plus rondement sonore que le premier plus placé.

Jean Teitgen, campant le Comte des Grieux, apparaît chaque fois dans l'obscurité du plateau et de son costume, puis dévoile d'abord sa voix parlée avant de déployer son chant (très applaudi aux saluts). Le grave profond n'ôte rien à la clarté de son articulation, au contraire : il apporte la prononciation modèle à ce plateau. Le phrasé est noble et tracé, montant vers l'aigu avec intensité mais une note échappe au contrôle et le jeu reste engoncé comme le costume du personnage.

Guillot de Morfontaine joué par Rodolphe Briand est le premier à chanter dans le spectacle, projetant d'emblée ses accents très articulés et d'une couleur lumineuse. En Brétigny, Marc Labonnette est tout autant remarqué en lui emboîtant le pas, et davantage encore au deuxième acte : il fait alors bien rire les spectateurs par le sérieux qu'il garde en tenue de religieuse, mais il marque aussi les tympans par son chant accentué et vibré (quoique manquant des notes les plus graves). Il est promu au troisième acte à une robe papale tandis que Guillot devient un académicien dansant. L'hôtelier de Philippe Rouillon complète ce trio de caractère avec une voix accentuant et marquant nettement les temps.

Le trio féminin de demi-mondaines (un trio d'académiciennes de cette maison lyrique parisienne), offre un nuancier de tenues pastel et d'accords vocaux, mais ressort par des chorégraphies dynamiques et avec les élans de Poussette. Celle-ci a la voix ronde et sonore d'Andrea Cueva Molnar, agile dans les aigus mais peu intelligible. Javotte par Ilanah Lobel-Torres assure le contrepoint d'une voix juste et placée (exprimant ses graves dans le parlé). Jeanne Ireland est beaucoup plus en retrait en Rosette, mais avec une certaine tranquillité, et à l'image de son personnage, a fortiori ici en timide garçonne.

L'Orchestre suit avec dynamisme la fougue romantique du chef James Gaffigan (dont les débuts à Paris avaient été contrariés par le Covid), tout en faisant clairement ressortir les rappels de thèmes qui structurent cette partition. Les Chœurs préparés par Alessandro Di Stefano, quoique tous masqués, sont investis dans le jeu et le volume vocal, mais ils ne sont rythmiquement en place que sur les passages les plus marqués et mesurés (notamment "Profitons bien de la jeunesse").

La fin de cette mise en scène s'écarte toujours par rapport au livret mais moins que lors de la création de cette production : Manon n'est plus fusillée mais seulement emportée au loin par les soldats... sauf qu'elle ne meurt donc plus. Un clin d'œil peut-être à l'éternité des mythes et de deux amours : Manon Lescaut et Paris.