Turquerie en Italie rime avec Rossini et Bartoli à Monte-Carlo

L'intrigue de cet opéra Le Turc en Italie mettant en scène du théâtre dans le théâtre (comme détaillé comme toujours dans notre argument de l'œuvre), Jean-Louis Grinda et son équipe de mise en scène proposent dans cette nouvelle production de nombreux jeux de symétrie et d'abyme, à commencer par la plume du personnage central qu’est le poète Prosdocimo. En quête d’inspiration et de drame, il tend ici en permanence une plume vers les personnages et mime les paroles chantées en playback. La dramaturgie prend ainsi forme à mesure que le poète observe, voire manipule des personnes réelles, en avançant au passage vers le public lui-même : l’avant-scène gagne du terrain sur la salle, y compris derrière le chef d’orchestre, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui peuvent quasiment toucher du doigt l’épiderme soyeux et sonore du chant lyrique.

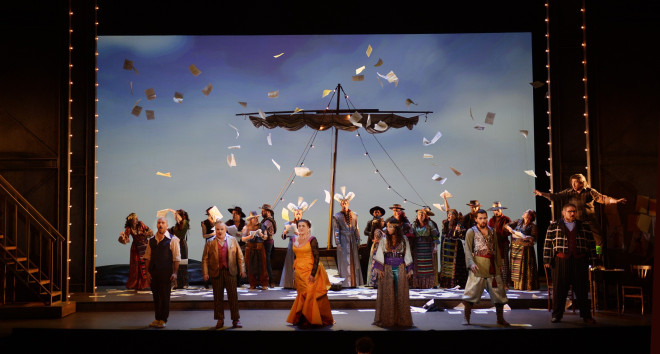

L’intrigue est située par cette nouvelle production dans une Naples fantasmée, reconnaissable à son célèbre volcan, tandis que les costumes somptueusement inventifs et luminescents de Jorge Jara égrainent des espaces et des temps bien distincts, de rencontres en rencontres, de scènes en scènes. Une métamorphose d’étoffes et de couvre-chefs permanente s’accorde ainsi à l’écriture continue de Rossini, quand, notamment, la Bartoli, se défait successivement de trois robes alors que se conclut, lors d’un effeuillage compatible avec la censure papale, un livret qui la place au centre d’une sorte de harem masculin.

L’inspiration depuis la commedia dell’arte est restituée, dans sa parodie grinçante, par une référence subtile et constante au cinéma muet (les vidéos spectaculaires ou immersives de Gabriel Grinda et Julien Soulier) et par l’apparition-disparition des personnages depuis un tapis roulant. Un dispositif qui pourrait être de fitness permet ainsi à la scénographie de faire tenir ensemble l'immobile et le mobile en résonance avec la musique.

Les décors de Rudy Sabounghi sont simples et efficaces. Le cadre global est celui d’un entrepôt, une vaste coulisse avec ses nervures métalliques que viennent égayer les effets aériens de voiles de gaze, qui évoquent les lieux (le port, les appartements privés et les places publiques) d’une intrigue toujours en mouvement : avec ses errements, ses essais et erreurs, ses émotions douces-amères. Ces lieux sont rehaussés par les lumières en clair-obscur de Laurent Castaingt, qui conçoit son travail en peintre luministe, voire, en enlumineur, tandis qu’il marque les heures de cette folle journée, ainsi que la nuit qui la suit, avec tous ses retournements de situation.

Donna Fiorilla, jeune napolitaine, épouse mal-mariée à un barbon transi, est accomplie, dans la force de son art, par la mezzo-soprano Cecilia Bartoli (qui prendra la direction de cette maison lyrique le 1er janvier de l'année prochaine). Sa longue voix, colorature à tous les étages de sa tessiture, lui permet de donner corps, voix et vie à ce rôle complexe. Il explore les confins du comique et du pathétique, d’un personnage tantôt humiliant, tantôt humilié. En maîtresse des cérémonies, à la scène comme à la ville, elle déploie un instrument aussi terrien qu’aérien, depuis une gorge qui s’allie avec son appareil phonateur pour produire une ligne-signature, immédiatement reconnaissable. Le son s’élève de quelques fréquences infinitésimales, alors que la ligne se repose en fin de phrase, tel un papillon. Un secret rebond, depuis le coussin soyeux de son souffle, parcourt toute l’étendue des vocalises offertes à son auditoire, tel un collier de petites braises incandescentes.

La Zaïda, bohémienne amoureuse de Selim, incarnée par la mezzo-soprano José Maria Lo Monaco a le charme de son personnage. Une droiture élégante émane de son instrument, dont elle colore le timbre avec la finesse et la gourmandise d’un coulis de miel, à l’aide d’un vibrato délicat. En cela, elle tire son épingle d’un jeu vocalement et dramatiquement dominé par Fiorilla/Cecilia.

Trois voix graves d’hommes encerclent ce duo féminin. Le Pacha turc Selim prend corps avec la basse Adrian Sâmpetrean, déjà familier de la partition pour l'avoir notamment interprétée au Festival d’Aix-en-Provence en 2014. Il a la posture altière et conquérante de son rôle, ce grand prédateur venu d’horizons lointains, qui vient semer le chaos dans les petits mondes bourgeois occidentaux. Côté vocalité, il exprime une solide et large basse électrique épicée, bien projetée et déclamée avec la même couleur et intensité en toute situation.

Don Geronio, le mari de Fiorilla, repose sur l’incarnation du baryton bouffe Nicola Alaimo. Ce rôle qui fait de lui tour à tour un petit et grand seigneur, est touchant dans le pardon plein de tendresse qu’il accorde à son épouse. Il a de la musique rossinienne le style, le timbre, la vélocité et l’italianité. À l’aide d’un jeu de palais, de glotte et de langue, il s’acquitte, avec la joie sincère d’un enfant, de sa partie souvent striée de notes rapidement répétées.

Le baryton-basse de Giovanni Romeo tire les ficelles du poète Prosdocimo, en caméléon scénique, entremetteur plumitif et pervers. L’encre bleu marine de sa projection vocale traverse le buvard de la rampe, tandis qu’il inscrit son intrigue à même le corps d’argile des personnages, à l’aide d’un stylet : sa voix percutante, parfois rocailleuse, son articulation sonnante de héraut habitué à haranguer les foules et arraisonner les êtres.

Côté ténor, les voix masculines ne sont pas en reste. Don Narciso, le soupirant historique de Fiorilla, est tracé par Barry Banks comme un personnage de bande-dessinée ou de littérature jeunesse, mi-Tintin mi-Riquet à la houppe, qui gagnera en mâle assurance avec le déroulement des actes, délaissant alors l’émission nasale et la complainte des glissandi, pour l’affirmation d’une gorge presque cuivrée.

Albazar, l’ami turc de Zaïda, que propose David Astorga, s’acquitte de tous les moments, aussi indispensables que subalternes, de son rôle. Ses qualités scéniques, sa bonhomie, et le ténor lustré de brillantine qu’il libère lors de son unique air, confèrent à sa présence une évidence naturelle, appréciée et applaudie.

La direction musicale de Gianluca Capuano, à la tête des Musiciens du Prince-Monaco (ensemble créé sur une idée de Cecilia Bartoli en collaboration avec Jean-Louis Grinda) dont il est le chef principal, s’affronte à une matière déjà rossinienne, encore mozartienne. Le défi consiste à restituer la densité symphonique de la partie orchestrale, tout en donnant de la lisibilité aux ensembles vocaux, nombreux et savamment écrits dans cette œuvre. Il maintient une tension, depuis des gestes assurés et assumés, entre les masses orchestrales et les dentelles vocales -et parfois l’inverse- par le choix de tempi ni trop rapides ni trop pesants, afin de donner matière et légèreté à l’ensemble des forces du spectacle, dans les moments les plus alertes comme les plus suspendus.

Les Chœurs de l’Opéra de Monte-Carlo, préparés par Stefano Visconti, sont souplement fondus et déployés, dans les moments où l’œuvre met l’emphase sur l’imbroglio de situation, et toujours en alerte, tant physiquement que vocalement. Ils amplifient et pimentent les interactions entre les personnages, qui caractérisent une œuvre dont la postérité apprécie l’esprit de nouveauté.

Le moment des saluts est mémorable, en ce jour de fête monégasque (la Sainte Dévote). La scène reprend par trois fois les dernières secondes du finale, tandis qu’une standing ovation qui part de la loge princière finit par se propager à l’ensemble de la salle.