Orlando transgresse les genres à Vienne

Le prestigieux Wiener Staatsoper se vante d’avoir confié pour la première fois une commande musicale à une femme, Olga Neuwirth, qui invite Kate Lindsey à parcourir les siècles dans le rôle-titre.

Orlando (livret anglais d’Olga Neuwirth et Catherine Filloux) raconte en 19 tableaux la vie à travers les siècles d’Orlando, protagoniste d’abord masculin, puis féminin(e). L’opéra s’inspirant du roman éponyme de Virginia Woolf (1928) va au-delà de son modèle en étendant la vie d’Orlando depuis 1598 jusqu’à nos jours, introduisant l’apparition de son enfant non-binaire et ainsi la réorientation vers la prochaine génération. Plusieurs anachronismes remettent en question l’idée de l’Histoire comme une progression irréversible vers l’amélioration continue : tout progrès peut être annulé, comme en témoigne le portrait pixélisé (mais discernable) représentant le Président actuel des États-Unis, ou bien les chœurs populistes criant « Us first », Us signifiant à la fois « nous » et les US (United States) of America.

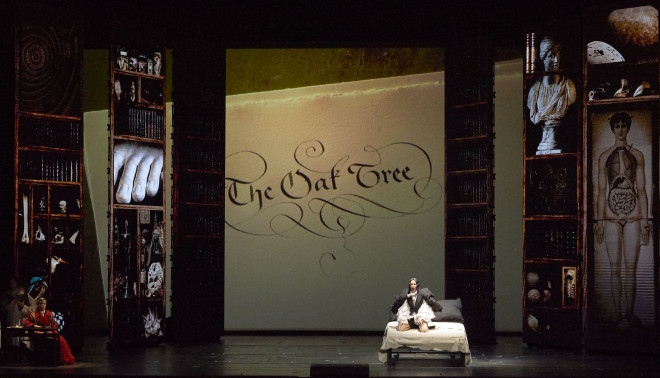

La direction d’acteur de Polly Graham (mise en scène) accentue l’étrangeté qu’expérimente Orlando dans la société, renforcée par les projections et vidéos (nouvelles et historiques) de Will Duke, l’éclairage d’Ulrich Schneider et les décors de Roy Spahn, comme les contributions de Julien Aléonard (son) et Jenny Ogilvie (mouvements), ainsi que de Markus Noisternig, Gilbert Nouno et Clément Cornuau (électronique live et conception sonore). Les yeux se régalent des costumes de Rei Kawakubo fondatrice de la marque Comme des Garçons, dépassant le simple historicisme avec ses inventions créatives. Libre de transgresser les limites des styles, des genres et de briser les codes de la mode, la styliste japonaise grossissant les détails offre une « vue en coupe » des structures sociales sous-jacentes dans les costumes d’époque.

La partition parcourt elle aussi les siècles, allant d’un style baroque (quelque peu caché dans les dissonances d’avant-garde) jusqu’aux variantes de la musique pop et rock des années 1960 (soul), 1970 (funk), 1980 (rap), etc. Dans la partition abondent aussi les allusions musicales (souvent ironiques) : l’année 1914 est accompagnée par Le Sacre du Printemps de Stravinski et le Cancan d’Offenbach, tandis que la révélation d’abus sexuels pendant l’Âge Victorien est ponctuée par un hymne chrétien jovial de 1961 (avec de nouvelles paroles) suivi par la mélodie de Mon beau sapin. Pendant la commémoration de la Shoah (avec la projection de noms de victimes) résonne l’air haendélien Ombra mai fù. Plus proche de nous, Orlando entonne face aux populistes contemporains Bella ciao, l’ancien chant de révolte des partisans italiens.

Difficile pour les spectateurs de faire connaissance avec les 32 personnages (et les 27 chanteurs-acteurs qui les interprètent), malgré l’individualisation de leur écriture vocale et le fait que Neuwirth mette en musique la plupart des répliques (contrairement à son « vidéo-opéra » Lost Highway d’après le film de David Lynch). Les événements majeurs sont brefs et souvent plutôt relégués à la Narratrice, incarnée par Anna Clementi avec une excellente diction et un talent pour différencier les divers types de textes dans son discours. Eric Jurenas campe l’Ange Gardien avec un contreténor clair et projeté qu’il mène avec virtuosité dans les vocalises et les arpèges vocaux. Leigh Melrose individualise les deux rôles de Shelmerdine (photographe de guerre) et de Mr. Greene (poète), le premier portrait profitant de son timbre baryton mené avec légèreté dans le registre haut, le second étant l’incarnation pleine et entière – par sa voix et par sa mimique – d’un ivrogne impatient, bégayant et hoquetant en fausset (en accord avec sa musique). Les trois apparitions allégoriques – Modesty, Chastity et Purity – sont campées par Margaret Plummer (qui se sert de son timbre limpide), Agneta Eichenholz (qui prête aussi son haut registre et sa diction bien définis à la jeune femme russe Sasha, captivant le personnage-titre autant que les spectateurs par la maîtrise de ses aigus arrondis et assurés) et Constance Hauman : dotée d’un timbre chaleureux et chargé d’émotion, aussi impressionnante par son incarnation vocale de la Reine Élisabeth (d’emblée campée avec un ton de vieille femme), honorant une écriture vocale cahoteuse qui fait penser à L'Air du Froid (d’Henry Purcell) rendu célèbre par le contreténor culte Klaus Nomi, préfigurant ainsi le Great Frost (le Grand Gel) du tableau suivant. L’artiste transgenre Justin Vivian Bond s'affirme pleinement avec ses graves chaleureux dans le rôle de l’Enfant (non-binaire) d’Orlando et se sert d’une intuition scénique et d’un timbre particulier, teinté de la nasalité et du vibrato caractéristiques qui témoignent de l’expérience de l’artiste On et Off-Broadway.

Si dans l’opéra Tristessa d’après Angela Carter le changement de sexe s'accompagnait d'un échange de rôles parmi les chanteurs, le rôle d’Orlando est ici confié à une seule interprète : Kate Lindsey (qui nous parlait de ce rôle dans son interview), réputée dans les rôles travestis depuis le baroque jusqu’aux opéras de Richard Strauss et de protagonistes féminins (surtout chez Rossini et Mozart). Munie d’un timbre très charpenté et dense, clair et souvent noble, d’un jeu et d'une diction naturels, la mezzo américaine semble être autant à l’aise dans les graves extrêmes de sa première intervention que dans le chant rythmique qui touche au rap, aussi bien dans la lenteur et la nudité émotionnelle et vocale que dans la rapidité et l’agitation, ou bien dans les coloratures et les affects qui suggèrent l’influence baroque dans son écriture vocale. Les spectateurs récompensent à juste titre sa prestation avec un tonnerre d’applaudissements.

C'est également le cas pour Matthias Pintscher, qui fait ses débuts au Wiener Staatsoper. Le chef allemand parvient à synchroniser non seulement les chanteurs et la fosse – en crescendi – avec les vidéos et le bruitage de la mise en scène, mais aussi les différents pupitres, ou plutôt les différents orchestres, y compris les cinq musiciens de rock sur un plateau roulant, une dizaine d’instruments à vent (sur scène), et trois grandes sections de percussions supplémentaires, ainsi que les nombreuses constellations de choristes (préparées par Thomas Lang, Stefano Ragusini et Svetlomir Zlatkov), qui réalisent tour à tour la douceur à peine audible, les chaos percutants ou la texture polyphonique voulues par Olga Neuwirth. La compositrice aime à pousser les choristes jusqu’aux limites de leurs moyens vocaux, voire au-delà : même ici se révèle sa quête de la transgression, emblématique pour Orlando, le personnage comme l’œuvre.