Génie théâtral et fête vocale dans Parsifal à Bastille

Suite à la fermeture de l’Opéra Bastille à cause d'un incident technique, la nouvelle mise en scène de Parsifal était plus attendue que jamais. Le metteur en scène anglais Richard Jones propose une interprétation informée par la partition wagnérienne, déclarant dans le programme de salle que ce « festival scénique sacré », comme l’a nommé le compositeur, a deux niveaux d’illusion : « un monde pornographique délirant » (le deuxième acte dans le château magique de Klingsor) et un monde dogmatique (la communauté des chevaliers du Graal).

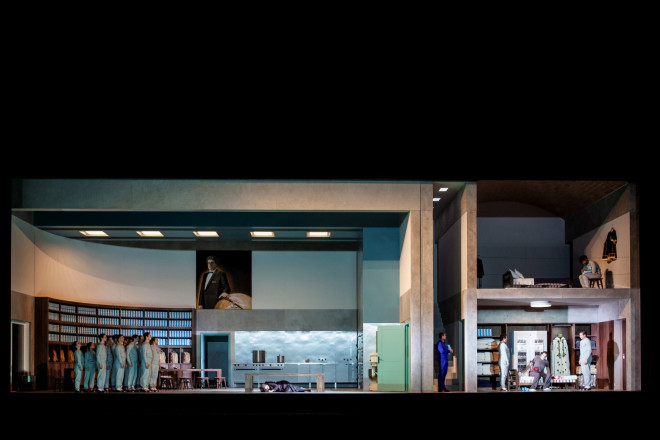

Le premier et le troisième acte ont lieu dans un milieu qui ressemble au monde universitaire, où la communauté consiste en de jeunes gens en survêtements gris lisant tous un grand livre titré « WORT » (« MOT »), participant plus tard à des cérémonies en robes universitaires vertes (précisant MCMLVIII, 1958, comme date clé de la confrérie). La scène est divisée en plusieurs espaces mobiles (décors et costumes sont signés ULTZ) représentant à gauche l’espace extérieur avec une statue dorée de Titurel, fondateur de la communauté (les spectateurs voient aussi deux tableaux : lui touchant un globe terrestre dans un portrait et lui prêchant Le Mot dans une peinture inspirée par La Cène de Vinci). Le plateau donne également à voir le foyer et la cuisine des chevaliers, les chambres où reposent Amfortas et Titurel, une salle de réunion ainsi que la salle de cérémonie. Au retour, les étagères sont presque vidées de livres et les chevaliers studieux sont devenus barbus, épuisés et plus violents qu’avant.

Par comparaison, le monde de Klingsor est réduit au nécessaire. Le magicien s’occupe ici de génétique et d’hypnose. Grâce à son habile manipulation, il peut présenter une collection de filles-fleurs génétiquement modifiées, à seins, fesses et vulves gonflés. L'essentiel du second acte vivifie une autre approche théâtrale. Jones y met en scène un jeu plus intime entre les personnages principaux, sans grands décors et dans un espace vidé et noir, soutenu (comme ailleurs) par une lumière signée Mimi Jordan Sherin en parfaite collaboration avec tous les autres aspects de la mise en scène.

L’expérience la plus étonnante de la production est la sensibilité de Jones pour la musique. Son oreille attentive à tous les détails de la partition rend chaque mesure des quatre heures de musique importante pour le drame, et sa direction d’acteur minutieuse tire de tous les instants scéniques une raison d’être ainsi qu'une congruence idéale avec les tempi dramatiques et musicaux, établissant pour chaque acte un rythme et une vitesse de mouvement et d’action unique et approprié.

On soupçonne une étroite collaboration avec Philippe Jordan, qui, avec l’Orchestre de l’Opéra national de Paris, reçoit les ovations les plus enthousiastes du public. Le prélude se développe d'emblée en direction d’un drame éblouissant et prépare les spectateurs pour du grand théâtre. Son interprétation musicale résiste à la tentation de la quête d’effets prématurés et développe au fur et à mesure des scènes l’intensité juste, toujours en accord avec le livret, par une habilité à peindre les atmosphères de lumière et de ténèbres, d’épuisement et d’affection. Quelquefois, comme dans la scène avec les filles-fleurs, il invite à ressentir la perception personnelle de Parsifal au moyen des tempi et de la sonorité de l’orchestre. Les seuls exemples de désaccord entre musique et action scénique sont bien motivés : la procession royale qui accompagne l’Amfortas affaibli, souffrant et saignant sont une flèche dans le cœur, comme les Chœurs célestes, chaleureux et profonds (préparés par José Luis Basso), qui à travers leur placement créent un effet stéréo, attaquant Amfortas de tous les côtés.

Du côté vocal, ce Parsifal présente dans les rôles principaux une distribution exceptionnelle. Günther Groissböck prête à Gurnemanz une voix qui se classe parmi les plus grandes basses de sa génération. Incarnant le plus grand rôle de l’opéra, il donne même l’impression d’augmenter sa puissance et sa chaleur dans le dernier acte. Son interprétation d’une figure autoritaire et aboyant est contrebalancée par une douceur envers le jeune Parsifal, lorsque les chevaliers sont sortis et ne peuvent plus se rendre compte de ce côté sincère et affectueux du personnage.

Andreas Schager chante Parsifal, un garçon malicieux devenu héros exténué, s'appuyant sur un instrument inépuisable. Son jeu intense rappelle celui des autres rôles dans son répertoire. Sa voix révèle une tessiture impressionnante, allant d’une profondeur barytonale à un registre haut tour à tour brillant et fort, doux et souriant.

Ayant fait d’Amfortas l’un de ses rôles signatures, Peter Mattei emploie son baryton pour offrir un portrait à couper le souffle, jusqu’aux limites du crédible, de sa souffrance. Tous l’écoutent et le regardent, et la mise en scène lui donne à juste titre l’attention totale pendant ses lamentations chantées avec sincérité et beauté.

La Kundry d’Anja Kampe (interviewée à l'occasion de cette production et dont nous avons rendu compte de sa prestation captée à Berlin) surprend par ses multiples facettes. D’abord chantée plutôt comme un rôle de caractère, les spectateurs rencontrent vocalement une toute autre personne dans le deuxième acte. Kampe maîtrise toute la tessiture du rôle, des aigus scintillants aux graves funèbres, presque mélodramatiques. Au début hypnotisée par Klingsor, elle transmet finalement le sentiment d’une conviction sincère du désir pour Parsifal.

Evgeny Nikitin livre à Paris un portrait vocal de Klingsor qui diffère beaucoup de celui de ce printemps à Baden-Baden. Plutôt qu’un chevalier de la force, il présente ici une interprétation plus susceptible aux détails et à une manipulation plus nuancée de Kundry, abusant moins de son pouvoir et paraissant quelquefois presque digne de tendresse.

Quant aux autres chanteurs, la mise en scène et les costumes les présentent principalement de manière uniforme, ne leur permettant pas d'apparaître en tant qu’individus dessinés d’une façon détaillée. Les filles-fleurs oscillantes, caressantes et séduisantes (Anna Siminska, Katharina Melnikova, Samantha Gossard, Tamara Banjesevic, Anna Palimina, Marie‑Luise Dressen, quelques-unes chantant en coulisses) contribuent, par l’indiscernabilité de leurs voix claires et percutantes, à la confusion totale du héros (qui se transmet merveilleusement aux spectateurs). Parmi les chevaliers également, la similitude des confrères semble être un choix conscient du metteur en scène. Ici, la communauté chorégraphiée et l'aveuglement religieux endoctriné contribuent à l’arrière-goût douloureux du culte extrémiste, avec de notables interventions par les fiables instruments des deux chevaliers Gianluca Zampieri (ténor clair et beau) et Luke Stoker (basse chaleureuse et bien projetée), ainsi que par les quatre écuyers (Alisa Jordheim, Megan Marino, Michael Smallwood, Franz Gürtelschmied), dont les voix se mêlent magnifiquement en chorale (« Durch Mitleid wissend » – le sachant par pitié).

Les exceptions dans cette uniformité sont la voix d’alto quelque peu céleste (Daniela Entcheva) et Titurel. Ce fondateur de la communauté du Graal se présente sous les traits d'un figurant, ratatiné et presque immobile, mais encore capable d'émettre ses décrets de reproche à travers la basse de Reinhard Hagen, qui prête sa voix bien balancée et bien appropriée à la tâche.

Le Parsifal mis en scène par Richard Jones et dirigé par Philippe Jordan est un événement, qui réunit tous les moyens théâtraux de l’opéra pour créer une expérience qui restera longtemps dans la mémoire du public.