Olivier Py : « Point d’orgue est comme un coup de révolver »

Olivier Py, vous signez la mise en scène du diptyque La Voix humaine / Point d’orgue, mais aussi le livret du second opus composé par Thierry Escaich. Que retenez-vous de la création de cette production en captation vidéo sans spectateurs du Théâtre des Champs-Elysées ?

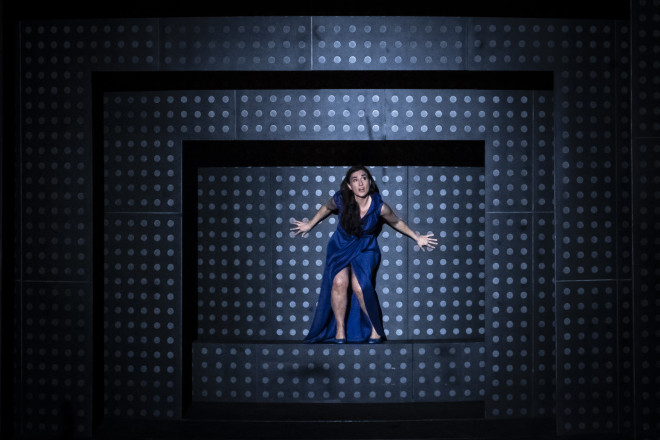

Nous étions totalement frustrés. C’était très triste d’avoir autant travaillé pour ne pas pouvoir le présenter au public. Heureusement, il y a eu une belle captation de François Roussillon, mais cela ne remplace pas le public. Nous attendions cet événement avec Thierry Escaich depuis trois ans donc cela a été très frustrant. Artistiquement, j’étais surexcité : j’adore la musique d’Escaich, qui a un peu les deux doigts dans la prise ! Cela exige une grande virtuosité. Nous avons beaucoup travaillé et les chanteurs ont dû assumer une partition difficile et un décor qui n’aide pas car il est presqu’acrobatique par moments. Nous sommes allés très loin dans la proposition de décor avec Pierre-André Weitz : ce spectacle demande aux interprètes un engagement physique incroyable, surhumain. Nous avons repoussé les limites de ce qu’on peut demander à un chanteur lyrique de faire sur scène. Nous étions follement heureux du résultat. Heureusement, nous le reprenons à Bordeaux puis à Saint-Etienne avec une autre distribution, et j’espère que nous le reprendrons aussi au Théâtre des Champs-Élysées.

Comment est né ce projet ?

Après les Dialogues des Carmélites [lire notre compte-rendu], nous avions l’idée avec Michel Franck [le Directeur du Théâtre des Champs-Élysées, ndlr] de poursuivre notre travail sur Poulenc. Très vite s’est imposée l’idée de faire La Voix humaine avec Patricia Petibon. Il nous fallait l’associer à un second programme et Michel a proposé à Thierry Escaich de le composer. C’est alors Thierry qui a proposé que j’en signe le livret. Cela m’intéressait d’écrire une sorte de suite à La Voix humaine, et même de corriger rétroactivement certains aspects qui ne me plaisent pas complètement dans La Voix humaine.

À quoi pensez-vous ?

Au rôle de la femme : Patricia Petibon et moi étions un peu agacés par cette femme victime, ne sachant pas qui elle est en dehors de sa relation avec son homme. Point d’orgue permet de contrebalancer cela, de montrer que ce n’est pas Elle qui va mal, mais Lui et de montrer les présupposés que comprend La Voix humaine.

Pouvez-vous décrire votre livret ?

J’ai publié chez Actes Sud le livret suivi de deux autres pièces qui forment un triptyque indépendant de l’opéra et qui traitent à tour de rôle du purgatoire, de l’enfer et du paradis. C’est l’histoire d’une descente aux enfers vers la dépression, qui est quelque chose que je connais un peu. Il m’a semblé que l’écrire pour l’opéra avec de la musique m’autorisait à dire des choses tout à fait impudiques que je n’aurais pas su dire aussi frontalement avec des mots uniquement.

Il y a donc une part d’autobiographie dans ce livret ?

Absolument, on peut dire qu’il y a une part d’autobiographie dans ce texte.

Quelles ont été vos autres sources d’inspiration ?

Bien sûr, La Voix humaine a été ma première source d’inspiration. J’ai aussi pensé à une pièce de Samuel Beckett qu’on connait très peu, qui a été publiée de manière posthume et qui s’appelle Eleutheria. C’est une pièce assez étrange, pas totalement réussie, mais qui m’a inspiré. Il y avait cette idée d’écrire sur le mystère de la dépression : qu’est-ce qui fait qu’à un moment, quelqu’un qui a tout pense qu’il n’a rien, et qu’il n’arrive plus à vivre. Le personnage s’enferme d’ailleurs aussi dans une chambre d’hôtel. J’ai aussi pensé à la fin de Feydeau : il a fait rire tout Paris et a fini dans un état de souffrance considérable, enfermé dans une chambre d’hôtel. Je suis parti de ces idées, mais c’est assez vite devenu un dialogue philosophique parce que je ne peux pas m’en empêcher.

Qu’avez-vous voulu faire passer à travers ce livret ?

Je ne pense pas qu’il faille faire passer quelque chose dans un livret. Les pièces à message sont les pires qu’on puisse écrire. C’est un état de conscience plus brûlant que la conscience du monde que l’on a habituellement dans la journée. Pendant une heure, on doit être dans un état de grâce, d’intelligence, que tout fasse sens. Le message est le théâtre lui-même. C’est une pièce assez sombre : je n’ai jamais écrit une pièce aussi sombre. Peut-être parce qu’elle est concise. Pour moi, cette pièce est comme un coup de révolver.

Qu’est-ce qui vous attire dans cette activité de librettiste, que vous avez également exercée pour Siegfried nocturne de Michael Jarrell et pour Le Vase de parfums de Suzanne Giraud ?

Je vais dire une banalité : cela apporte la musique à mes textes. J’ai toujours cherché la musique d’une manière ou d’une autre, que ce soit par le lyrisme ou par la présence de musiciens dans les spectacles parlés. Je cherche toujours à faire un opéra, même quand je fais du théâtre parlé. Cela oblige à une langue beaucoup plus concise. Pour Point d’orgue, je me suis d’ailleurs amusé à mesurer le texte : il est écrit en dodécasyllabes [vers de douze syllabes, ndlr], ce qui apporte une musicalité. Nous avons ensuite parlé avec Thierry Escaich de la manière de gérer cette métrique. Selon moi, pour écrire un livret d’opéra, il faut s’attacher à une certaine idée de la métrique.

Comment s’est passée votre collaboration avec Thierry Escaich : avez-vous travaillé ensemble le texte et la musique ?

Pas du tout. L’amitié et l’admiration suffisaient. Je lui ai indiqué comment j’avais construit ces métriques. J’ai par exemple utilisé un dodécasyllabe appelé le trimètre, un rythme de 3 x 4 syllabes. Bien sûr, il faut savoir le lire, particulièrement pour un musicien. À partir de là, il avait absolument toute liberté pour faire ce qu’il voulait du texte, y compris le couper ou le modifier. Je lui ai procuré un matériau, mais c’était à lui de faire la pièce. Finalement, il a été assez fidèle au texte. J’ai découvert la partition en même temps que les chanteurs.

Pensiez-vous déjà à la mise en scène lorsque vous écriviez le livret ?

Bien sûr, parce qu’il était déjà prévu que l’œuvre soit donnée en diptyque avec La Voix humaine. Je travaillais déjà avec Pierre-André Weitz [son complice scénographe, ndlr] : nous fonctionnons de manière organique, cherchons ensemble en permanence. Nous avions déjà l’idée de cette folle machine qu’on a mise en place dans ce spectacle, avec les difficultés que cela peut provoquer : ce décor tourne sur lui-même. Le sol devient plafond, les portes deviennent des abîmes. Cela oblige les chanteurs à une certaine virtuosité physique.

Est-ce différent de mettre en scène un ouvrage que vous avez écrit vous-même ?

Non, à cela près que je ne peux pas être dans l’admiration du livret. Je suis privé de ce plaisir-là. Quand je monte une pièce de Shakespeare, je peux être dans l’admiration quotidienne, dans la chance inouïe de patauger comme je l’ai fait pendant quatre ans dans Hamlet.

Comment vivriez-vous le fait qu’un autre metteur en scène s’empare de cette œuvre ?

Je n’attends que ça : ce serait une chance incroyable. Il se trouve que pour le Siegfried nocturne de Jarrell, cela s’est fait dans le sens inverse puisque l’œuvre a été créée dans une mise en scène d’Hervé Loichemol et c’est moi qui fais une nouvelle production dix ans après. De la même manière, pour Faust nocturne, un spectacle lyrique s’est monté à partir d’un texte qui au départ n’était pas un livret. C’est le bonheur intégral, un cadeau de la vie.

Vous changez d’interprète pour Elle, Patricia Petibon qui tenait le rôle au TCE cédant sa place à Anne-Catherine Gillet : est-ce que cela change les dynamiques ?

Bien évidemment. Les chanteurs ne sont pas des marionnettes ou des machines. Il faut savoir créer sur mesure. Patricia Petibon est ma sœur depuis 20 ans : on parle assez peu, un regard nous suffit. Je connais moins Anne-Catherine Gillet, donc nous oralisons beaucoup plus. Elles sont très différentes, avec chacune ses qualités. Une voix est d’abord une personne, ce n’est pas une performance musicale ou vocalisante. C’est ce qui est troublant dans l’amour que l’on peut avoir pour une voix : il y a quelque chose de mystérieux. C’est un rapport de personne à personne. D’ailleurs Maria Callas n’avait pas une si belle voix : Renata Tebaldi était beaucoup plus pyrotechnique. Il faut avoir un lien charnel avec une voix. Un artiste lyrique est un artiste total, ce n’est pas qu’une voix. Pour ce qui est du travail par contre, nous avions répété avec Anne-Catherine Gillet dès l’origine : elle était venue pendant le travail de création au Théâtre des Champs-Élysées. À Saint-Étienne, toute la distribution changera : reprendre des rôles comme ça demande énormément de travail, même si la pièce ne dure qu’une heure. Il faut des cervelles peu communes pour réussir à faire cet exercice de grande virtuosité.

Vous mentionnez votre amitié pour Thierry Escaich : comment s’est-elle construite ?

Nous nous sommes rencontrés à l’Opéra de Lyon pour la création de Claude [en 2013, ndlr], qui était une pièce magnifique. J’avais découvert sa musique bien avant, à travers son Concerto pour orgue que Daniel Kawka dirigeait à Athènes il y a une douzaine d’années. J’en étais ressorti ébranlé. C’est l’un des concerts qui m’a le plus impressionné en musique contemporaine dans ma vie. Plus tard, Patricia Petibon m’a demandé d’enregistrer pour son disque un duo que Thierry Escaich avait écrit sur un texte de moi. Nous avons depuis continué à nous croiser régulièrement.

Comment décririez-vous la musique de Thierry Escaich ?

C’est de la folie. Il est allé chercher très loin. C’est une musique qui n’est pas sage, qui est loin d’être conventionnelle. Je n’ai jamais entendu Thierry Escaich comme un classique ou un néoclassique, mais comme quelqu’un qui inventait par une voie qui est la sienne propre. C’est une musique proprement inouïe.

Vous avez une saison chargée devant vous, avec La Joconde, d’abord, dont la première était le 24 septembre : comment présenteriez-vous cette production jouée à Toulouse ?

C’est vrai que la crise sanitaire a créé des effets d’embouteillage : il y a des reports dans tous ces projets. D’abord l’œuvre n’est pas tellement jouée, ce qui est dommage. C’est une pièce prodigieuse de bout en bout : il n’y a même pas une mesure ennuyeuse. C’est le chaînon manquant entre Verdi et Puccini, mais qui en même temps est singulière et ne ressemble qu’à elle-même. Le livret, qui touche au sadien, est d’une noirceur inouïe. Je ne sais pas comment la censure a pu accepter un objet pareil à cette époque-là. On a fait une production dont je suis fier, notamment avec un ballet puisque ce ballet est devenu le tube de l’œuvre grâce à Walt Disney : tant mieux et merci d’avoir rendu cette Danse des heures célèbre. J’ai été heureux de retrouver cette production. Ça a été un gros travail pour seulement quelques représentations.

Comment décririez-vous le projet Siegfried nocturne dont la première est le 17/10 à Nantes ?

Au départ, c’est une proposition de Jean-Marie Blanchard pour un festival Wagner qu’il avait créé à Genève il y a une dizaine d’années. Il m’avait proposé d’écrire un livret pour Michael Jarrell à partir d’un personnage de Wagner. J’ai choisi le plus emblématique, qui est Siegfried. J’étais très impressionné de travailler avec Jarrell car j’avais été un amoureux éperdu de sa Cassandre. Je lui ai proposé un grand texte, une longue nouvelle (qui a été publiée chez Actes Sud aussi), en lui disant qu’il devait couper et le traduire en allemand car pour moi, Siegfried ne pouvait pas être en français, et je ne pouvais pas écrire en allemand. L’œuvre a pour sujet le retour du personnage dans l’Allemagne détruite de 1945, posant la question de la culture et du romantisme dans l’Allemagne nazie. C’est un texte assez grave, et une œuvre très sombre. C’est une musique que je trouve très belle, dans laquelle il y a de l’électronique. J’ai eu la chance de travailler pour un grand compositeur, ce qui est très exaltant, impressionnant.

C’est encore une œuvre sombre : ressentez-vous un besoin d’utiliser l’art pour exorciser des choses ?

Non, je crois assez peu à la vertu thérapeutique de l’art. L’art agrandit la plaie originelle ou lui donne un sens, mais ne la guérit pas. L’art n’est pas là pour nous consoler ou pour nous guérir. J’aimerais bien qu’on me propose des Offenbach mais on ne m’a jamais proposé d’œuvre légère.

En effet, vous semblez pourtant avoir pris plaisir à jouer dans Mam’zelle Nitouche ou V’lan dans l’œil de votre complice Pierre-André Weitz : aimeriez-vous qu’on vous propose de mettre en scène du répertoire léger ?

C’est beaucoup plus difficile. Hervé est beaucoup plus dur à monter qu’Elektra. Tout le monde ne peut pas monter un Hervé. J’espère que j’en ferai un jour. C’est vrai qu’à l’opéra, je suis associé aux œuvres sombres, romantiques, lourdes et graves voire tragiques. Je ne m’en plains pas du tout, mais j’aimerais bien un jour faire une Vie Parisienne.

Vous monterez également Les Vêpres siciliennes à l’Opéra allemand de Berlin : qu’en attendez-vous ?

C’est une maison que j’aime beaucoup, dans laquelle il y a un très grand confort de travail, une direction artistique très talentueuse. J’y fais donc Les Vêpres après Le Prophète : on reste dans le Grand opéra français. Ce répertoire et en particulier les livrets de Scribe sont pour moi un fil conducteur. Ces livrets (Les Huguenots, Le Prophète, La Juive, Les Vêpres siciliennes) forment un tout. C’est presqu’un Ring, même s’il ne s’agit pas de les mettre bout à bout. Pour moi, ça a été un champ de recherche passionnant : qu’est-ce qui a produit ce Grand opéra français, quelle était son ambition, quelle était sa visée politique ? Scribe est un poète qui avait une très grande conscience politique et a traversé ce XIXème siècle plein de violence. Sa réflexion politique est extrêmement puissante. Les Vêpres est le plus grand opéra jamais écrit sur la violence du colonialisme. Il est d’ailleurs contemporain de la conquête de l’Algérie.

Vous débuterez à La Scala de Milan en février avec Thaïs : est-ce une étape importante pour vous ?

C’est émouvant car ce n’est pas n’importe quel théâtre. J’y avais eu des projets qui n’avaient pas pu se concrétiser. Je suis vraiment heureux d’y débuter avec un opéra français. C’est un répertoire qui mérite vraiment d’être monté plus souvent. Il y a eu en France une désertion sur ce répertoire que je n’ai jamais comprise. Quand on a voulu faire Les Huguenots avec Marc Minkowski, nous avons cherché pendant 10 ans un théâtre pour nous accueillir. Le Grand opéra français est notre trésor national. Il est incompréhensible qu’on l’ait laissé dans des cartons. Mais je crois que la tendance est en train de s’inverser. On reprendra cette production à La Monnaie en fin de saison, car cela avait été un vrai triomphe lors de sa création, à ma grande surprise, d’ailleurs, car c’est une œuvre longue. C’était une aventure de monter cette œuvre, surtout que Marc Minkowski voulait le faire pratiquement sans coupe.

Que dire de votre production ?

Thaïs est une œuvre que je voulais faire depuis très longtemps. Le dialogue entre Eros et Agape, que l’on retrouve dans beaucoup d’opéras du XIXème siècle, notamment dans Tannhaüser, est une thématique qui me passionne. C’est fait ici d’une manière très puissante car Thaïs est aussi une métaphore du théâtre. La pièce traite du rapport de la sexualité et de la spiritualité, ce qui est une question qui m’a toujours énormément inspiré.

Vous êtes aussi à la tête du premier projet d’Opéra Sud, avec La Dame de Pique que vous présenterez à Avignon et Toulon. Comment jugez-vous cette initiative de la région Sud ?

C’est exemplaire. Il faut absolument que les théâtres de région se fédèrent. C’est l’une des solutions que nous avons actuellement face aux difficultés extrêmes que peuvent avoir ces maisons. On n’a plus l’argent pour monter le répertoire qui convient à ces maisons et que l’on est en droit d’en attendre. Les pouvoirs publics seraient intelligents de continuer à fédérer leurs théâtres lyriques. Sans cela, tout un répertoire ne pourra plus être joué.

Une fois votre mandat à la tête du Festival d’Avignon terminé, chercherez-vous un nouveau poste de direction ?

Je ne sais pas. Tout dépend du lieu et du projet. Mon seul but est de continuer à faire des spectacles : c’est la chose la plus fondamentale dans ma vie. Si une belle aventure de direction se propose à moi, je serai bien évidemment à l’écoute.