Le rouge et le blanc ne s’épousent-ils pas ? Turandot à l’Opéra Bastille

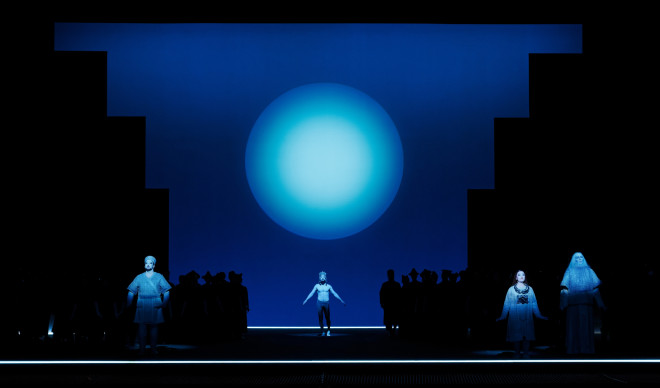

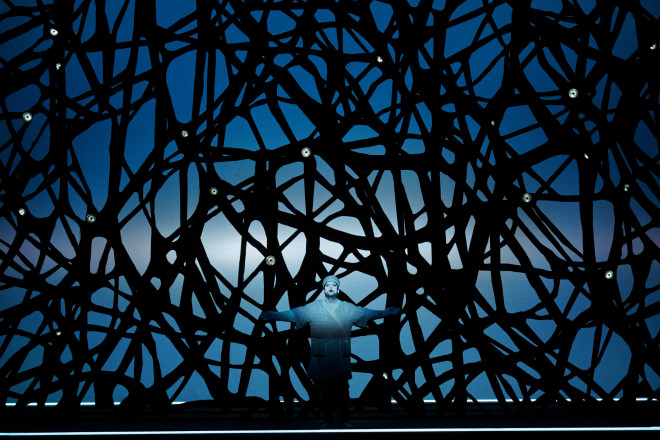

Cela fait déjà 5 années que la production de Bob Wilson fait le tour du monde. La rencontre entre le dernier opéra de Puccini et l’esthétique du metteur en scène américain propose une vision sobre et dépouillée du conte. Bob Wilson évite l’exotisme (réduit à quelques masques et des costumes stylisés) pour dessiner l’histoire à l’aide de symboles : le combat entre les couleurs froides et le rouge éclatant de Turandot, l’opposition entre le cercle écarlate et les lignes lumineuses qui viennent structurer la scène, l’errance des personnages qui avancent et reculent sur scène ou bien se perdent dans une forêt mystérieuse de lignes et d’énigmes (comme Calaf) alors que Turandot traverse le plateau de part en part avec fermeté. Cette princesse est une figure terrible qui finit par basculer en un instant, faisant disparaître Calaf dans l’ombre pour rester face au public, délivrée et seule, sans image de couple finale.

Si certaines scènes paraissent un peu vides à force d’être dépouillées, le spectateur retient comme souvent dans l’esthétique du metteur en scène quelques images saisissantes : le prétendant qui disparaît vers la mort en ombre chinoise, Liù suspendue dans les airs après sa mort, le geste du baiser de Calaf sur ses doigts tendus qui ne toucheront jamais Turandot. Le metteur en scène n’oublie pas l’humour qui coïncide sans cesse dans l’œuvre avec l’horreur : il imagine Ping, Pang et Pong comme autant de petites statuettes de la reine d’Angleterre, clowns tour à tour sympathiques, terrifiants ou tristes qui dodelinent sans cesse de la tête et saluent de la main (une vraie prouesse physique).

Comme souvent, les chanteurs investissent différemment le carcan Wilsonien, devenant simple marionnette ou bien tâchant d’habiter les gestes de leurs personnages. C’est le cas d’Ermonela Jaho (en Liù) qui est toujours en jeu même quand elle reste sans bouger durant presque tout l’acte II. La voix est légèrement instable et se perd trop souvent dans le medium avec des tentatives de poitrinage un peu engorgées, néanmoins l’aigu brille, dans des piani lumineux qui font aujourd’hui sa renommée.

Brian Jagde déploie un chant sonore dessinant un Calaf de bronze, mais monolithique. L’instrument est poussé à ses limites par un chant très engagé dans le corps mais peu souple : le timbre vaillant blanchit par moment mais retrouve sa couleur brillante dans le haut de la tessiture. L’aigu de « Nessun dorma » est bien là, ce qui lui vaut de chaleureux applaudissements.

À la différence de son partenaire, Tamara Wilson ne pousse pas son instrument hors de ses limites grâce à un chant accroché et haut qui brille dans le medium même dans les notes de passage vers le grave, si inconfortables dans ce rôle-titre : un chant doux et expressif capable de s’enflammer dans des aigus puissants ou de se condenser dans des graves déclamés et sonores. À cela s’ajoute son soin du texte et une présence captivante même dans le –ou grâce au– corset wilsonien. Ces qualités viennent compenser largement le regret de ne pas entendre Sondra Radvanovsky (qui s’est retirée de la production).

Le trio de Ping, Pang, Pong (confié à trois membres de la nouvelle troupe maison) est mené par le baryton de Florent Mbia : la voix prend ses marques au fil de la représentation pour déployer un timbre noble et rond. Le Pong de Nicholas Jones est irrésistible en clown wilsonien aux sauts agiles avec une voix claire et souple. Maciej Kwaśnikowski complète le trio avec un Pang tout aussi efficace scéniquement, lui aussi possédant une voix légère et fruitée malgré une projection un peu plus modeste.

Du côté des pères, Carlo Bosi est un Altoum bien chantant à la voix suffisamment puissante, évitant le vieillard chevrotant, quand Mika Kares impose son timbre de basse en Timur, avec une voix profonde et généreuse sur toute la tessiture, donnant une belle épaisseur à son personnage.

Les autres rôles reçoivent également les éloges du public aux saluts : Guilhem Worms fait montre d’une belle santé vocale en ouverture de l’œuvre en mandarin, avec une voix puissante et ronde mais qui disparaît un peu dans certains aigus. Les membres du Chœur qui ont de brèves interventions sur scène (Hyun-Jong Roh en Prince de Perse ainsi que Pranvera Lehnert Ciko et Izabella Wnorowska-Pluchart depuis la coulisse) sont à l’image de la phalange : sonores et sûrs. Préparé par Ching-Lien Wu, le Chœur maison en grand effectif est plus à son aise dans l’éclat avide de sang que dans la supplication, emplissant sans peine la salle de la Bastille.

En fosse, Marco Armiliato inspire les musiciens de l’Opéra de Paris, en grande forme : les cordes sont voluptueuses et les cuivres éclatants et lumineux. Une vision profondément lyrique et séduisante mais qui sait faire avancer le drame et trouver de la poésie quand la partition s’y prête. Attentif au plateau, le chef n’évite cependant pas certains décalages avec les chanteurs, un inconfort qui empêche par exemple le finale de l’acte I de prendre tout à fait (une communication qui devrait mieux s’établir au fil des représentations).

Le public applaudit chaleureusement une reprise accomplie d’une des œuvres les plus intenses et populaires du répertoire.