Lucie de Lammermoor referme en français le Festival d’Aix-en-Provence

Au XIXe siècle, pour conquérir l’Europe, il faut en passer par Paris, pour les compositeurs allemands et italiens aussi : bon gré ou mal gré, en composant directement sur un texte français, en adaptant ou en laissant adapter leur opus. Le Festival d’Aix-en-Provence donnait ainsi l’année dernière Moïse et Pharaon, version remaniée du Mosè in Egitto de Rossini. Et cette année, c’est au tour de Donizetti avec Lucie de Lammermoor, adaptation de Lucia di Lammermoor.

À la mise en scène de Tobias Kratzer pour Rossini au Théâtre de l’Archevêché, succède cette année pour Donizetti une version de concert au Grand Théâtre de Provence. Les lumières colorées, blafardes ou dorées tamisent les arêtes de la scène afin de la transformer en une grande auréole, propice au monde de la nuit, de ses illusions et de ses spectres, tandis qu’un lent ballet d’apparitions et de disparitions des chanteurs permet au public, en plus de leur implication gestuelle, de se figurer une mise en scène, entre suggestion et imagination.

Lisette Oropesa, coutumière du rôle de Lucia, doit faire un pas de côté intérieur, pour se déprendre de son personnage italien, devenir Lucie Ashton, la sœur d’Henri, et faire ainsi une prise de rôle en même temps que ses débuts au Festival. La chanteuse s’avance, d’abord en robe bleu, puis blanche, déjà hagarde, toujours-déjà somnambule. Son vibrato est serré, comme celui d’un rossignol, tandis que la couleur qu’elle donne aux voyelles françaises, dont le « a », prend une teinte nasalisée à laquelle l’auditeur doit s’acclimater, pour ensuite accueillir la lumière qu’elle donne à ses coloratures, fines aiguilles de givre, et, plus essentiellement, la progression dramatique qu’elle imprime à son rôle jusqu’aux suraigus.

Le ténor américain John Osborn aborde lui aussi pleinement ce rôle, d’autant qu’il remplace Pene Pati initialement prévu mais contraint d’annuler Aix, comme Jonas Kaufmann pour Otello (Pene Pati ayant également dû annuler le Concert du 14 Juillet au Champ-de-Mars, juste après avoir accepté d’y remplacer Jonas Kaufmann). John Osborn possède la fervente douceur de son personnage, Edgard Ravenswood, construisant avec son précieux et dense filet de voix, le personnage-miroir de Lucie. Son interprétation est naturelle, évidente, tandis que son français s’écoule comme une source limpide, depuis un instrument ductile, dans la force de sa nature. La diction sait se faire discrète lorsqu’il faut donner à la couleur toute sa présence. Les consonnes sont alors entourées d’un doux halo (l’amant qui meurt pour toi). Avec une galanterie esthétique, il se fait écrin de la partie de sa partenaire.

L’Henri Ashton du baryton français Florian Sempey est bien ce maître de Lammermoor, sombre, colérique et tonitruant. L’artiste a travaillé des gestes, tout droit inspirés de directions d’acteur, le regard dur, oblique, noir, les mains immenses et menaçantes. Mais c’est la dimension vocale qui fait la différence, et la capacité qu’a le baryton de mâcher le français, en roulant des « r » de timbales. Le grand style, tragique à la française, est là, de même que la projection, émanant d’un coffre d’ébène. Il bouscule la langue, introduisant des cris et des souffles, en particulier sur les derniers mots de ses lignes vocales, l’accent tonique étant souligné par du parlando, une sorte de vibrato dévoisé. Les mouvements des lèvres lui permettent alors de déclamer, tout en retenue, des phrases-clé, mezza-voce : « tu gardes le silence », « un vague espoir ».

La basse française Nicolas Courjal interprète Raymond, chapelain plutôt charitable, qui contraste avec les rôles empreints de noirceur dans lesquels il imprime souvent sa marque vocale, sa signature caractérisée. Le chanteur, tout à son rôle de messager enténébré, cherche à faire moduler sa voix, de manière à donner de la consistance à son personnage, peu développé ici, pourtant le seul à prendre le parti du cœur.

L’ancien artiste de l’Académie, Yu Shao campe Lord Arthur Bucklaw, époux malheureux de Lucie. La prononciation joue sur les ouvertures de voyelles, ce que renforce une émission légèrement nasale, ainsi qu’un timbre pareil à un coffret marqueté.

Le Gilbert du ténor malgache Sahy Ratia, l’écuyer de Henri, a du mal à passer la rampe, un peu écrasé par les tutti, tandis que son rôle de manipulateur, agissant in fine, pour son propre compte, trouve son assise dans les récitatifs développés de la partition, accompagnés par les petites braises de l’orchestre. Il en extrait la lumière vibrante, tremblée, qui fait le sel-cristal de son timbre.

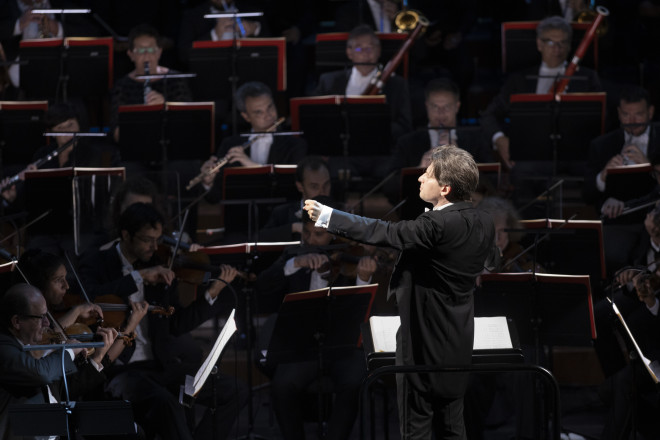

La direction de Daniele Rustioni (après Tosca en 2019, Falstaff et Le Coq d’or en 2021 in loco), est engagée, virevoltante, chorégraphique, énergique, le chef italien étant sans cesse soucieux de mettre la phalange lyonnaise au service de la voix. Il semble être, à en voir le plaisir qu’il prend à diriger, le tout premier auditeur et spectateur de l’œuvre.

L’Orchestre de l’Opéra national de Lyon, dont il est le directeur musical, semble familier, acclimaté à sa gestuelle. Il produit des sonorités d’eau de source comme de marécage, en fonction des scènes et des personnages, depuis une orchestration relativement classique, les vents étant particulièrement sollicités. Ils exécutent leurs fanfares subtiles ou claironnantes, sur les grandes plaines ou les reliefs accidentés des cordes.

Le Chœur, disposé finement, pupitres masculins en demi-lune centrale, pupitres féminins aux deux extrémités, produit un son homogène et distinct, en fonction des nombreuses foules qu’il incarne : nobles, parents ou vassaux, tous habitants de Lammermoor, témoins et amplificateurs du drame.

Le public réserve une standing ovation aux forces du spectacle, en particulier au chef et à Lucie, marquant également la fin de l’édition 2023 du Festival, de ses questionnements obsédants, des mille et une manières qu’a l’art lyrique de les mettre en son et en scène.