Barrie Kosky réinvente La Flûte enchantée au Teatro Colón

Les relations entre opéra et cinéma trouvent souvent une place de choix, y compris sur Ôlyrix. Les spectacles du Colón ne font pas exception à cette tendance : le clap « Silence, on tourne ! » retentit pour des classiques pour Les Contes d’Hoffmann, tandis que le répertoire contemporain (tel Le Bal d’Oscar Strasnoy) oriente plus nettement encore le concept de kinopéra. Si cette version innovante de La Flûte enchantée pousse cette tendance à son paroxysme, elle n’est pas pour autant une création in situ : c’est une production originelle et originale de la Komische Oper de Berlin (2012) qui sera à nouveau programmée pour la saison 2023/2024 de cette célèbre maison allemande.

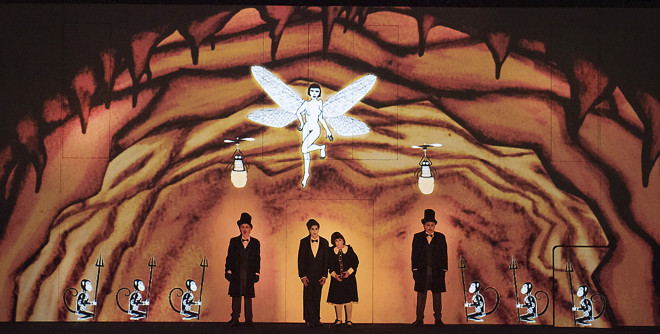

De Max Linder à Tim Burton : un visuel enchanteur

Le spectacle visuel est l’œuvre de Barrie Kosky et Suzanne Andrade (mise en scène), Paul Barritt (vidéo), Esther Bialas (scénographie et costumes), Ulrich Lenz (dramaturgie) et Diego Leetz (lumières). Le dispositif scénique, qui place l’intrigue dans un film d’animation s’inspirant majoritairement des codes esthétiques, de personnages et de techniques du cinéma muet de l’entre-deux-guerres, surprend et ne laisse personne indifférent. La prouesse technique est bluffante, les gestes et mouvements des chanteurs se moulent de façon millimétrée dans une toile de fond (très) animée, d’où des portes laissent apparaître et disparaître les différents protagonistes venant s’insérer dans la trame cinématographique. Le trompe-l’œil fonctionne jusqu’à un certain point : une position latérale dans la salle ruine certains effets d’optique et une forme de lassitude s’instaure une fois la surprise passée du flot d’images en continue, la position statique de beaucoup de personnages rentrant en conflit avec la dimension théâtrale de l’œuvre. La théâtralité souffre aussi de l’absence des récitatifs : écriteaux et ardoises viennent combler ou résumer, à la façon du cinéma muet, une part non négligeable de la structure du Singspiel. De fait, l’impression globale est plutôt celle d’un patchwork de morceaux choisis. Les choix esthétiques ne sont pas en cause, bien au contraire : la facétie et la frivolité mozartiennes s’accommodent avec souplesse des comiques de gestes, de situation et de caractères inspirés du cinéma muet, de Max Linder à Buster Keaton, jusqu’à quelques réminiscences du générique TV Histoires sans paroles de Jean Wiéner. Des univers plus sombres, entre Murnau et Tim Burton, sont détournés et parodiés pour la caractérisation des personnages de Sarastro, Monostatos et la Reine de la nuit.

Orchestration cinématographique

L’Orchestre permanent du Teatro Colón est emmené par Marcelo Ayub qu’il avait déjà dirigé pour La Finta Giardiniera en 2021. Après une ouverture un peu fade, la direction des musiciens, assez linéaire, s’inscrit dans une parenté avec le 7e art : en minimisant les reliefs de volume, d’accents ou d’emphases stylistiques, l’exécution de la partition se met, à la façon d’un bande originale cinématographique, au complet service des images et de la narration, et non l’inverse. Un piano en fosse minutieusement expressif accompagne en solo, selon l’usage qu’en faisaient les salles du cinéma muet, les panneaux explicatifs lors des passages dédiés à l’origine aux récitatifs.

Voix perchées en plateau

Le plateau vocal n’est pas toujours à son aise dans ce jeu d’équilibriste entre les hauteurs de la position physique en scène et l’émission de certaines phrases musicales, elles-mêmes hautes perchées.

La voix du ténor Joel Prieto (Tamino), parmi d’autres, semble contrainte et tendue, alors que le caractère charnu de son timbre compense cet aspect, en favorisant une certaine chaleur, charmeuse, lisse et luisante. La performance théâtrale et l’art de la gestuelle donnent de la consistance et du relief à son personnage dans ce décor en deux dimensions.

Verónica Cangemi (Pamina), mozartienne aguerrie, place avec tact et délicatesse un élégant soprano, brillant et lustré. Les envolées sont souples et légères, mais parfois même trop légères.

Le baryton Peter Kellner incarne un Papageno qui fait de sa voix forte et enjouée un instrument joueur, rieur mais assez loin de la fantaisie juvénile que l’on assigne parfois à son personnage.

La voix de soprano de María Savastano imprime une pétillante Papagena, le timbre est clair, uniforme et déploie par de subtiles fioritures la fantaisie du personnage, même si la justesse de la ligne de chant n’est pas toujours irréprochable.

La soprano Anna Siminska possède une voix souple et volubile mais elle n’est pas, vocalement, la Reine de cette nuit. Les projections dans le suraigu manquent en effet de stabilité et induisent à plusieurs reprises de fâcheux problèmes de justesse, en particulier dans le fameux air « Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen ».

Sarastro est interprété par la basse Rafal Siwek : son timbre homogène, mat mais riche en profondeur, lui permet de se démarquer par l’assurance dont il fait preuve et qui fait gagner son personnage en épaisseur.

Le ténor Pablo Urban dévoile une certaine agilité dans son interprétation de Monostatos. L’organe vocal offre de généreuses projections, ouvertes et solidement posées.

Une belle complémentarité vocale anime les sopranos Carolina Gómez (Première Dame) et Florencia Burgardt (Seconde Dame), ainsi que la mezzo María Luisa Merino Ronda (Troisième Dame) qui présentent des couleurs et des inflexions stylistiques qui se marient bien et donnent corps à leur trio.

Nazareth Aufe (ténor) et Mario De Salvo (basse) sont des Hommes d’armes investis dans leur jeu théâtral. Leur prestance vocale allie respectivement la clarté de la diction pour le Premier et la souplesse du timbre pour le Second.

Les trois Génies que sont Florencia García Barrera, Lucio Moral Pesce et Paula López assument également avec brio leur rôle avec une brillance vocale notable.

C’est finalement l’éclat et la cohésion du Chœur permanent, dirigé par Miguel Martínez, qui emportent la pleine adhésion d’un public qui, par ailleurs, a systématiquement et maladroitement applaudi chaque interprète après chaque air chanté par les solistes, comme s’il assistait à un récital, dans une confusion des genres il est vrai induite par la nature du spectacle représenté.