L'Isola disabitata & maledetta de Haydn à Dijon

En effet, cette Isola disabitata qui devait marquer la réouverture du Grand Théâtre de Dijon avec cinq représentations et deux distributions dirigées par Leonardo García Alarcón se joue finalement à l'Auditorium pour deux dates avec une seule distribution et sans Alarcón (en raison du retard pris dans les travaux du bâtiment historique et de la quarantaine imposée au chef, annoncé positif au Covid-19).

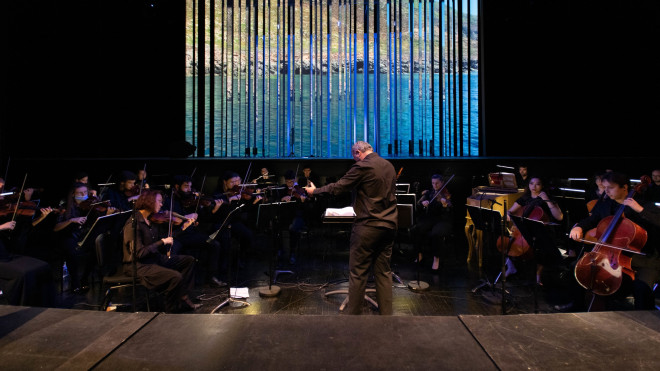

Le public présent accueille néanmoins avec joie le fait que la production ait pu être sauvée du naufrage (comme les personnages de cette histoire). Fayçal Karoui a pu remplacer Alarcón pour la dernière semaine de répétitions, des arbitrages parmi les huit solistes de l'Académie de l'Opéra de Paris engagés sur le projet ont été faits pour garder une seule distribution (avec la Costanza du cast A et les trois autres solistes du cast B) et la mise en scène a été adaptée aux lieux. La première image marquante est d'ailleurs celle projetée sur les stores blancs verticaux servant d'écran et qui occupent la hauteur du cadre de scène : l'entrée de l'Auditorium filmée par un drone qui s'élève dans le ciel et montre le toit du bâtiment ainsi que la ville vue d'en haut. L'image devient alors floue, pour enchaîner vers un accostage sur une île : Costanza s'est endormie sur le plateau de l'Auditorium qui représente sa loge et se réveille sur L'Isola disabitata qu'elle doit chanter (à moins qu'elle ne rêve encore).

Le recours au rêve devient ainsi un spectacle dans le spectacle, un imaginaire dans l'imaginaire (celui du personnage dans celui qu'est l'opéra), dans un procédé qui peut certes paraître facile et susciter des interrogations, notamment dans les passages où Costanza n'est plus sur scène (comme si elle rêvait de ce que vivraient et ressentiraient entre eux d'autres êtres), mais le procédé apporte aussi ses explications intéressantes à l'intrigue : si Costanza est à ce point meurtrie de la disparition de Gernando dès le début du drame c'est parce qu'elle plonge dans un cauchemar où il lui manque et ne l'a pas suivie (le cauchemar aussi de cette soprano abandonnée par le ténor pour un spectacle important), d'autant que dans l'histoire Gernando a en effet disparu alors que Costanza dormait.

La production montre une cohérence s'appuyant aussi sur le fait que Luigi De Angelis signe mise en scène, décors, lumières et vidéo, avec la dramaturgie et les costumes de Chiara Lagani (les deux créateurs formant la compagnie Fanny & Alexander). Le plateau veille ainsi à mêler les deux niveaux de conscience et de sommeil, qui sont ici le monde "réel" du théâtre et le rêve : le plateau reste la loge de la chanteuse mais embrumée de visions en vidéo, avec aussi au sol des détails incongrus comme ces pierres illuminées qui sont dans le livret sur l'île, comme aussi et surtout les trois autres protagonistes (le plateau gardera toujours des éléments de la loge et des éléments de l'île, maintenant le tout entre rêve et réalité théâtrale).

Les deux hommes traversent les stores verticaux comme une forêt. Ils sont armés de fusils, mais aussi d'un appareil de géomètre (un tachéomètre) comme pour domestiquer les lieux et d'autant mieux repérer et débusquer les femmes, à commencer par Silvia (dont le nom renvoie à dessein à la forêt, comme Costanza renvoie à la constance). La jeune âme candide de Silvia, amoureuse des animaux et ayant même apprivoisé une biche dans le livret, devient dans cette vision rêvée une créature mythologique, avec de petits bois de cervidée sur la tête et une robe argentée (comme les belles parures de Costanza, rappelant qu'elle est sa sœur féminine). Ses chaussures à elles seules réunissent la féminité humaine et animale, car elle est chaussée de sabots-aiguilles (sabots à l'avant - talons aiguilles à l'arrière) ! L'ensemble est dépareillé et limite d'autant les interactions réconfortantes pourtant essentielles entre les deux sœurs, alors que durant toute l'œuvre le jeu et les déplacements suivent les intentions et le rythme de la musique (notamment lorsque la loge devient une forêt de stores, où la femme-biche Silvia claque du sabot-aiguille pour jouer à colin-maillard avec le chasseur Enrico qui se place en embuscade derrière le canapé).

Le lien entre interprètes et personnages est d'autant plus renforcé ici que les deux couples de l'intrigue sont (finalement) interprétés par des duos de voix très similaires entre elles, et très différents entre eux. Costanza et Gernando sont interprétés par Ilanah Lobel-Torres et Tobias Westman, dont les voix sont toutes deux intenses et concentrées. Leurs chants ne se déploient dans les résonances de cette nef acoustique que par leur intensité et non par leur projection, sauf dans les sommets expressifs de leurs personnages : moments auxquels ils réservent des éclats lyriques aussi maîtrisés.

Le frémissement vocal de la soprano états-unienne ne perd jamais l'intensité de son vibrato, la richesse du timbre et la concentration du phrasé. Elle contrôle ainsi son large ambitus, autant que les sentiments de son personnage (la colère d'avoir été abandonnée qui traduit un amour d'autant plus soulagé lorsqu'elle retrouve son amant qui avait en fait été enlevé par des pirates).

Le ténor suédois déploie son intensité vocale avec la rondeur de son phrasé, lui donnant une grande noblesse de timbre (en accord avec le classicisme de la composition). Il assume pleinement les riches et nombreux graves de la partition avec une voix barytonnante, fondant avec douceur le miel de son timbre dans l'intensité sonore.

L'autre couple se correspond également, dans un tout autre caractère vocal : Silvia et Enrico interprétés par Andrea Cueva Molnar et Yiorgo Ioannou déploient des voix généreuses à travers l'Auditorium et la soirée. Le timbre large de la soprano suisse et son phrasé rythmé nourrissent une ligne claire bondissant dans les aigus (et même un suraigu délicatement irisé mais aussi rayonnant).

Enrico est donc ici armé d'un fusil et d'un appareil de géomètre, le faisant d'autant plus ressembler aux personnages Mozartiens dont sa voix le rapproche. Figaro mesurerait en effet bien mieux la chambre du château du Comte Almaviva au début des Noces avec un tel appareil, Leporello défendrait et "chasserait" d'autant mieux pour son maître-étalon ainsi armé. Le baryton chypriote a en effet la voix sonore et bondissante du valet impétueux et fier, déployant ses graves sur un rythme presque Rossinien (l'autre Figaro n'est parfois pas loin). Le timbre est clair, les contours phrasés articulés mais il sait déployer des éclats pour réconforter son ami qui l'a sauvé des pirates, ou bien assombrir la voix. Il devient même un Dom Juan mais pas Don Giovanni car il souffre que sa "proie" soit tombée à sa merci et il la "relève" en amante.

L'engagement de jeunes musiciens pleinement engagés dans leur parcours de professionnalisation et dans cette œuvre se retrouve au plateau et en fosse. Les instrumentistes réunis sont élèves d'écoles musicales prestigieuses (Académie de l’Opéra national de Paris, École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté, Conservatoires Nationaux de Paris et de Lyon, Haute école de Musique de Genève) et comme l'œuvre, ils gagnent à être connus. Sous la direction bienveillante et rigoureuse, claire et nette de Fayçal Karoui, les musiciens sont appliqués au service de la partition et de sa richesse. La grande élégance des cordes et le liant des vents s'appuient sur la délicatesse du clavecin pour accompagner toute la richesse des récitatifs jusqu'aux arias et au grand quatuor final. Les mouvements lents sont nourris, les mouvements rapides sont précis et l'orchestre de dimensions classiques investit néanmoins le très grand espace acoustique de cet auditorium sans l'emplir mais en jouant de ses résonnances pour traduire eux aussi cette dualité du vivant dans un monde abandonné. Quelques mouvements fugués commencent parfois à s'égarer sur leurs entrées mais ils sont immédiatement ramenés dans l'ensemble par le chef (tout comme les cuivres si compliqués à manier troquent progressivement leur son faux pour un son délicat). L'interprétation montre aussi toute la vitalité de cette partition bien trop abandonnée alors qu'elle vibre de figuralismes baroques poignants (illustrations assez littérales d'objets, d'action ou de passions) dans le noble cadre de la forme musicale du classicisme viennois bâtie par Mozart et Haydn justement.

Tout est bien qui finit bien, les deux couples amoureux sont réunis dans l'histoire et ils reviennent dans le monde des interprètes, réunis encore plus près des spectateurs : les images de Dijon vues du ciel font le trajet inverse, descendant jusqu'à l'entrée de l'Auditorium et rentrant même dans le bâtiment, traversant les couloirs jusqu'à accompagner les chanteurs qui entrent dans la salle côté public et s'installent entre lui et et fosse. Le grand quatuor final réjouissant et amoureux célèbre la fin du cauchemar et la réunion des interprètes qui a bien lieu (à l'image de cette production très applaudie).