Andrea Chénier à Nice, le poème de l’Amour et de la Mort

Le

chef György Ráth, d’une

gestique imposante et rassembleuse, fait respirer

ensemble les solistes

sur scène, même si

l’équilibre sonore entre la fosse et le plateau ne se règle

vraiment qu’après l’entracte. La phalange niçoise rend

la palette d’émotions

lyriques qui supporte la longue plainte du plateau. Les cordes sont

moelleuses, les échappées solistes des bois et de la harpe

s’avancent en éclaireur. Les chœurs, qui

s’insèrent sur un rythme délicat

dans cette œuvre, sont méticuleusement

préparés et donnent

l’image sonore d’un peuple versatile (peuple

Révolutionnaire ou Cour aristocratique),

avec des gestes

chantés pour se métamorphoser.

Sur le plateau, un intense trio politique et sentimental relève le gant de cet immense duel que fut la Révolution française. La soprano roumaine Cellia Costea est une Madeleine de Coigny, habituée du rôle, mais qui le chante comme si c’était la première fois. Le spectacle vivant prend tout son sens ici et traverse ses gestes d’actrice, tout en retenue. Elle est ce spectre de la rose qui hante déjà le monde d’après la guillotine. Le chant sait contenir le fruité, la pulpe, pour se laisser traverser grâce à un art du vibrato et du phrasé, par l’avancée du drame collectif et individuel. Ses instants véristes (réalistes) ou hallucinés gagnent le public en frisson, suspendu à ses derniers souffles : Mort/Éternité/Amour en contrepoint à Liberté/Egalité/Fraternité.

L’Andrea Chénier du ténor italien Luciano Ganci s’impose scéniquement à la manière d’une apparition. Il est la figure même du poète français, avec un buste généreux à la proportion d’un cœur immense. Le plateau est son terrain lyrique et physique, qu’il arpente avec vérité, naturel, dans l’énergie comme dans l’abattement. Rien ne semble pouvoir le fatiguer, car la véhémence de ses parties chantées reste en deçà du cri. Le volume sonore prend sa dimension lyrique, avec un souci premier, non pas du décibel, mais de la couleur, du phrasé, de l’expression. Le vibrato est oublié, à force d’être travaillé avec le détail d’un métier assuré, avec un bonheur visible et audible. Les duos de leurs amours sont des moments suspendus d’harmonie, car l’un et l’autre, peut-être plus encore le ténor, savent reprendre l’exacte couleur du dernier son posé par le partenaire, pour le relever et le prolonger jusqu’à la superposition libératrice.

Autre figure masculine, parfaitement opposée puis appariée au poète, le Gérard du baryton mexicain Carlos Almaguer est un monument scénique chargé de porter à lui seul les dimensions emblématiques et psychologiques ambivalentes du livret, inextricablement mêlées dans la conscience et le cœur des êtres qui traversent les révolutions. Il livre et délivre un chant sculpté dans un marbre sombre veiné de lignes ambrées. Il est comme un Scarpia (monstre de Tosca) qui aurait un cœur, porté en écharpe tricolore. La projection puissante, sait contacter les infimes nuances d’une ligne vocale qui se situe dans la prose, dans le parlando, de l’Histoire vécue et narrée en direct.

Les rôles féminins secondaires sont brefs et caractérisés. La mezzo roumaine Emanuela Pascu sait faire pétiller son instrument comme un champagne sucré et insistant en Comtesse, mais aussi émouvoir avec la simplicité d’un timbre débarrassé de scories larmoyantes en Madelon. En Bersi, Kamelia Kader, est une autre figure double, fille de joie et de peine, à la stature de statue. La mezzo, dirigée comme telle, apporte de la verticalité et de l’ampleur vocale à un rôle de vestale qu’il ne sert à rien d’érotiser. Elle est une colonne d’air et d’harmonie, dont les registres les plus profonds soutiennent quelques fines envolées.

Les nombreux rôles masculins secondaires sont tous exactement tenus (le Pietro Fléville/Fouquier Tinville de Richard Rittelmann, le Matthieu de Serban Vasile, l’abbé en Frédéric Diquero). L’Incroyable de Luca Lombardo distille sa ligne acide de serpent, en contraste parfois trop marqué avec le « mur » Gérard, difficilement franchissable. Se distingue enfin Frédéric Cornille, qui anime un Roucher convaincant de naturel. Il est l’ami véritable, dont le timbre barytonant sait faire le creux pour l’autre. Son duo avec Chénier s’écoute comme un contrepoint alchimique.

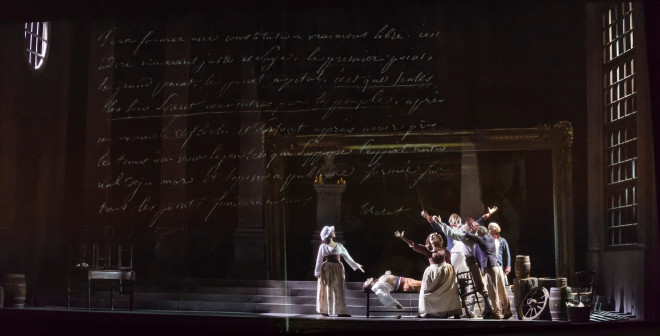

L’équipe scénique, majoritairement italienne, est particulièrement applaudie, unifiée par la mise en scène esthétisante avec mesure de Pier Francesco Maestrini, assisté de Daniela Zedda. Le sujet n’est pas facile à traiter frontalement, avec tous ses arrêts sur image et les terribles "raccourcis". La guillotine sait se faire discrète ici : le passage du monde ancien au monde moderne se fait par la substitution d’évanescents voilages à d’oppressants grillages (Nicolás Boni). Costumes (Luca Dall’Alpi), lumières (Bruno Ciulli) et chorégraphie (Elodie Vella) font et défont les époques du drame, avec une exacte précision, mais l’occupation du plateau par des figures bariolées du peuple aurait pu se faire plus discrète pour atteindre plus sûrement la quintessence des derniers mots du livret.

Un ample frisson anime nonobstant une salle dont les applaudissements, serrés et prolongés, rendent hommage à cette version : « Voilà la beauté de la vie » (André Chénier).