Carmen ingénieuse et virtuelle à l’Opéra de Dijon

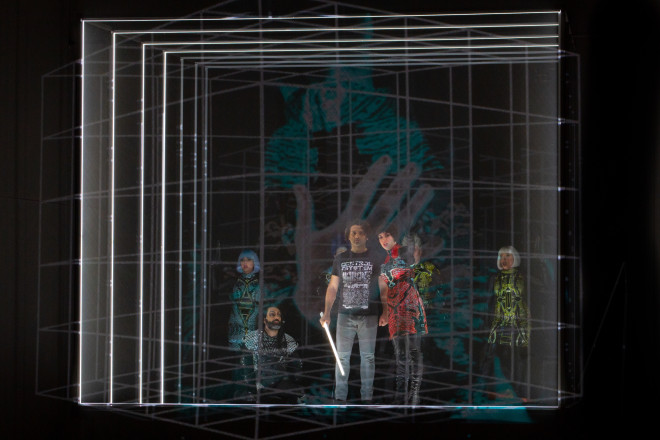

L’opéra Carmen de Georges Bizet (1838-1875), créé à l’Opéra Comique le 3 mars 1875, reste l'une des œuvres lyriques les plus souvent produites au monde. Au-delà des airs fameux entrés dans l'inconscient collectif, son intemporalité repose aussi sur ses personnages colorés. Cependant, près d'un siècle et demi après sa composition, comment comprendre et interpréter Carmen, en rejetant les stéréotypes accumulés ? Partant de cette problématique, Florentine Klepper propose à l’Opéra de Dijon une lecture innovante, inattendue, étonnante et ingénieuse (seuls quelques passages parlés étant modifiés pour la cohérence d'un propos qui se maintient avec naturel). Élaborés par Martina Segna, les décors des deux premiers actes présentent le bureau d’une entreprise de conception de jeux vidéo, avec ordinateurs et développeurs. Un grand écran occupe le centre du plateau, avec les chanteurs aux costumes futuristes, signés Adriane Westerbarkey, et les projections d'animations en trois dimensions, conçues par Heta Multanen en plus des lumières de Bernd Purkrabek. Profitant de son emploi dans cette entreprise, la timide Micaëla se crée un avatar aux traits idéalisés : elle sera la sulfureuse Carmen. Quant à Don José, il s’imagine en Escamillo, véritable super-héros, capable de voler et se battant avec son sabre laser. Progressivement, les personnages réels et virtuels s'incarnent physiquement et interagissent jusqu'au conflit du troisième acte, ces doublements de personnalités virtuelles prenant le dessus sur le monde réel, jusqu’à ce que Don José, rappelé auprès de sa mère qu’il délaisse à cause du jeu vidéo, cède aux prières de Micaëla. Toutefois, au quatrième acte, souffrant de sa vie morne avec cette dernière, il tente de retrouver sa Carmen, femme virtuelle et idéalisée, mais elle le rejette, et son aimée bien réelle finit également par partir. Ce dernier acte est particulièrement étonnant, par le décalage entre la scène quasiment vide et noire, avec la musique festive qui résonne dans l’imagination du personnage.

Sur scène, l’implication n'a rien de virtuelle. La mezzo-soprano Antoinette Dennefeld connaît bien Carmen, qu'elle a observée en chantant plusieurs fois Mercedes : elle prend ici le rôle-titre d'une voix chaude à l'image de son déhanché, se montrant capable d’autant de douceur que de dramatisme. La diction est tout à fait compréhensible et la projection ne semble manquer que de largeur dans les graves pour saisir absolument. Le ténor Georgy Vasiliev incarne avec vaillance Don José, par un timbre rond bien projeté sur des phrasés expressifs, voire captivants. Il se montre cependant parfois gêné par un souffle un peu court qui ne l’aide pas dans les aigus. La candide Micaëla est interprétée avec finesse par le timbre clair de la soprano Elena Galitskaya, lumineuse avec une certaine subtilité. Son articulation manque toutefois de consonnes pour être pleinement compréhensible. Son air "Je dis que rien ne m’épouvante" n’en est pas moins apprécié pour son expressivité sans superflu. Le baryton-basse David Bizic ravit en Escamillo héroïque, avec sa voix ample, aisément projetée, faisant preuve de fierté et de subtilité tant dans son jeu que dans son chant. Il prend un plaisir certain à combattre le taureau virtuel de son épée lumineuse et durant son combat dans les airs contre Don José.

Frasquita et Mercedes sont respectivement chantées par Norma Nahoun et Yete Queiroz, toutes deux très claires de timbre, la première avec en plus une amplitude et une suavité, la seconde privilégiant une tendresse du phrasé. Leur chanson bohème avec Carmen, comme dans un jeu vidéo de danse en multi-joueurs, offre notamment la contagieuse démonstration du Backpack Kid (geste chorégraphique particulièrement connu des collégiens d'aujourd'hui mais qui ne semble pas du goût de tous les spectateurs). Les seconds rôles masculins se montrent également très investis scéniquement, à commencer par le Moralès d’Aimery Lefèvre et la haute stature de Sévag Tachdjian en Zuniga. Il est toutefois dommage que le quintette "Nous avons en tête une affaire" avec les ténors Enguerrand de Hys en Remendado et Kaëlig Boché en Dancaïre, soit très brouillon.

En fosse, l’Orchestre Dijon Bourgogne est actif et propre dans les passages les plus enfiévrés et festifs. Les interventions du cor anglais sont particulièrement appréciées mais les autres parties solistes se montrent moins assurées et les vents manquent souvent de justesse. Le chef d’orchestre Adrien Perruchon se montre très animé, par de grands gestes intenses mais aux dépens de la clarté (alors qu'il devient d'autre fois minimaliste dans ses indications). Les deux premiers actes souffrent également de tempi très sereins, voire trop lents. Pourtant, les chanteurs ne cessent d’encourager un rythme plus soutenu, se retrouvant souvent en avance flagrante (à l’acte II, ce sont les instrumentistes eux-mêmes qui sont en avance sur la battue du chef). Le Chœur de l’Opéra de Dijon, préparé par Anass Ismat, possède une rondeur certaine mais manque de précision pour que son texte soit bien compris, contrastant avec la clarté et la pureté de la Maîtrise de Dijon (préparée par Étienne Meyer).

Si deux ou trois huées accueillent l’équipe de Florentine Klepper (certains spectateurs quittant la salle dès la fin du premier acte), la grande majorité du public se montre charmée par cette lecture innovante et les talents des chanteurs, chaleureusement applaudis.