La Cenerentola, prison dorée et colorée à Montpellier

La Cenerentola de Rossini sur un livret de Jacopo Ferretti est en effet un dramma giocoso, rappelant la part d'ombre et de cruauté à l'origine dans ce conte de fées comme dans les autres. Ce dramma giocoso commence donc ici dans le drame : Cendrillon est devenue reine depuis longtemps, au point de faire partie du décor du bâtiment. Le public s'installant à l'Opéra Comédie ne remarque d'abord même pas qu'elle est installée à la loge du roi (elle gouverne donc seule, et en face d'elle, à la loge de la reine, est installé un miroir). Engoncée dans son immense robe dorée qui descend de la loge comme un rideau du théâtre, elle est prisonnière de cet immense tissu et de sa fonction : entre ses sourires de façades et des salutations cérémonielles de la main, elle ne peut réprimer des soupirs. Elle en vient même à chantonner d'une voix chevrotante sa fameuse mélodie "Una volta c'era...", Il était une fois. Ce verbe au passé prend tout son sens et cette formule magique des contes plonge alors le spectacle dans un grand flash-back : Cendrillon s'extirpe de sa robe royale et revit ici sur le plateau en chemise de nuit toute son histoire passée jusqu'à l'accession au trône.

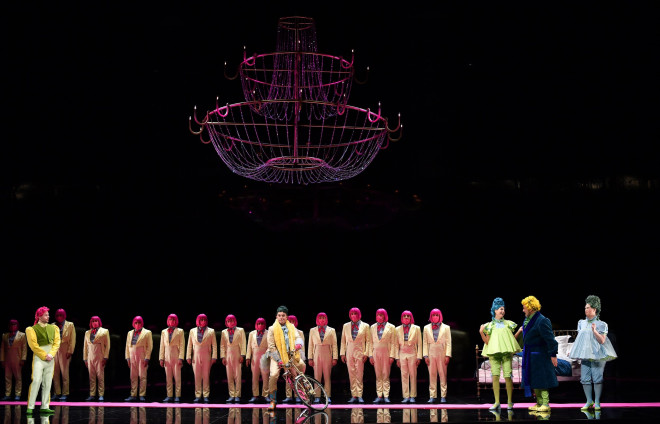

Le plateau noir laqué et vide s'anime d'autant mieux des objets colorés de son conte de fées. Les personnages entrent avec dynamisme dans des tenues et perruques fluos, parfois même à vélo. Les sœurs font de la trottinette et du patin à roulettes, les objets mêmes sont sur roues (le mobilier et jusqu'au cactus) traduisant le dynamisme féerique du rêve et de cette musique qui tourne de manière vertigineuse. La direction et les mouvements d'acteurs sont très construits selon les rythmes de la musique mais sans les suivre de manière mécanique. Il n'est dès lors pas surprenant de lire dans le programme que la metteuse en scène de cette nouvelle production, Alicia Geugelin, a étudié la direction d'orchestre et le piano, tandis que la dramaturge Elise Schobeß a terminé des études de musicologie.

La mezzo-soprano Wallis Giunta bondit en Cenerentola et fait même la roue à travers le plateau. Le jeu scénique est dynamique comme la voix marquée et appuyée : la pétillance corporelle ne l'empêche nullement de proposer les graves de la partition et même de les poser avec épaisseur. Tout le registre est alerte, riche en timbre. Le grave est intensément charpenté, mais le médium est relativement moins projeté, à l'inverse de l'aigu, encore plus puissant que le grave mais de plus en plus tendu jusqu'à devenir agressif en fin de soirée. Cela traduit toutefois la fin du flash-back et le retour au drame initial de cette mise en scène, mais aussi combien la chanteuse aura déployé toute la soirée durant cet alliage du joyeux et du dramatique qui semble aussi bien l'appeler à déployer son répertoire dans l'opérette que dans la tragédie.

Alasdair Kent en Don Ramiro s'inscrit lui aussi profondément dans le style bel canto et dans l'esprit dramma giocoso par son registre vocal et théâtral. Empressé d'aller caresser le flamand rose avec lequel il partage la couleur de sa perruque, il déploie sa ligne princière et très articulée. Les couleurs de ténor sont homogènes dans tout l'ambitus mais avec un aigu claironnant fièrement. Il connaît toutefois de grandes baisses de volume dans les tempi rapides. La voix reprend néanmoins ses grands élans romantiques, intenses et même éclatants, appuyés et pincés, à l'énergie tenue par le vibrato. Il suspend aussi une cadence dans des aigus dolcissimo puis nourris puis de nouveau atténués (la fameuse messa di voce) avant des roucoulades en soufflets.

Les deux méchantes sœurs se ressemblent beaucoup vocalement, notamment dans les aigus qui respectent les notes et caractères de la partition, tout en montrant leur côté "pestes" et sortant les griffes de la jalousie. Serena Sáenz (Clorinda) sait percer par son aigu l'épaisseur de son timbre, du grave et de la fosse tandis que Polly Leech (Tisbe) s'appuie sur ses graves pour monter vers un pépiement lyrique.

Dandini est ici un dandinant histrion. Ilya Silchukou insiste sur la dimension comique du personnage, jusqu'à la parodie, notamment en surarticulant et changeant constamment de registres. La démonstration d'agilité se fait ainsi sur des phrasés distendus par de nombreux décrochements. Il donne envie d'apprécier sur plus de longueur son lyrisme ou son piquant, de l'y voir s'y tenir et en montrer les déploiements.

Par son interprétation scénique et vocale, Carlo Lepore à l'inverse traduit littéralement le nom de son personnage Don Magnifico, infiniment plus que l'aspect parodique. La voix est ample, ronde et opulente, ses fins d'airs n'en manquent pas, le tout déployant une matière lyrique grandiloquente et vibrante de caractère, puissante et sonore avec grande précision et projection. Il impressionne ainsi et amuse même l'auditoire avec quelques sons en voix de tête.

Loin de l'esprit de la Barbe bleue dont il est affublé (et de sa coupe mulet de même couleur), Dominic Barberi a une voix très seyante pour le personnage d'Alidoro, donnant au registre une grande sensation d'altitude dans les résonances, mais avec un grave velouté et des sons nourris. Pendant l'entracte, il s'installe au parterre parmi le public d'où il chante et qu'il réjouit ainsi encore davantage (tout en renforçant l'effet de mise en abyme : ce philosophe est lui aussi spectateur conscient du flash-back).

Ces voix d'une grande diversité se complémentent dans les grands ensembles, chacune se concentrant dans les passages à grande vitesse sur une seule qualité essentielle caractérisant son chant de manière saillante. Le tout forme ainsi comme une voix, avec le volume d'une seule mais ses différentes composantes associées.

Les chœurs maison préparés par Noëlle Gény participent pleinement de l'esprit féerique et travaillé de cette version. Alignés physiquement et vocalement, même leurs masques sanitaires sont roses comme les perruques ou le tapis. Mais même masqués, ils déploient les couleurs de la partition avec une articulation nettement rythmée. Leurs voix projetées et articulées s'appuient sur la précision des consonnes et de doux sons chuintés. L'alchimie vocale et scénique s'explique aussi car ils retrouvent Alicia Geugelin et Elise Schobeß après le travail d'un nouveau genre pour Virilité.e.s.

Le chef Magnus Fryklund, très investi et impliqué, déploie avec le sérieux d'une grande précision un dynamisme fantasque. Il accompagne lui-même au clavier les récitatifs, en prenant les contours essentiels de l'harmonie pour les modifier avec des citations fugaces de Mozart, Beethoven, et même du jazz, Queen ou des bruitages : là aussi mêlant les époques mais sans arbitraire, montrant le potentiel inspirant de Rossini et faisant de la partition un flash-back. Lorsqu'il dirige les musiciens, il sait garder cette légèreté au service d'un immense sérieux, comptant même ses mouvements dans les fameux passages rapides pour réduire sa direction à l'essentiel. L'Orchestre national Montpellier Occitanie vole sur la virtuosité de cette partition avec aisance (seul moyen de le faire pour ne pas trébucher sur ces rythmes vertigineux). La fosse assume la vitesse sans précipitation et en déployant les couleurs nettes et profondes de chaque pupitre.

L'immense double lustre qui représentait le palais et la scène du bal savait déjà annoncer le drame en descendant au sol pour devenir la prison de Cendrillon. Il se désaxe et disjoncte à la fin du drame (même les lumières de salle en clignotent) et tous les personnages se retrouvent pétrifiés dans le noir du fond de plateau. La Cenerentola couronnée mais seule à l'avant-scène montre du doigt, terrifiée, l'autre robe qui est restée tout ce temps immobile comme amidonnée à la loge royale, et qui l'attend avec son destin.

En attendant, le destin très immédiat ce soir de cette production et des ces artistes est d'être très applaudis.