À l'Opéra de Marseille, Les Noces de Figaro vues d’en haut

Il est probablement difficile pour le spectateur de comprendre les enjeux de la mise en scène de Vincent Boussard sans lire les notes du programme. Le chœur, revêtu de costumes d’époque (bicornes pour les hommes, couvre-chefs extravagants pour les femmes), assiste depuis les loges d’avant-scène ou des hauteurs des décors de Vincent Lemaire au déroulement de cette « folle journée ». Le scénographe a voulu illustrer l’essor de l’expérimentalisme au XVIIIe siècle : aussi retrouve-t-on astrolabes et animaux empaillés tout droit issus d’un cabinet de curiosités.

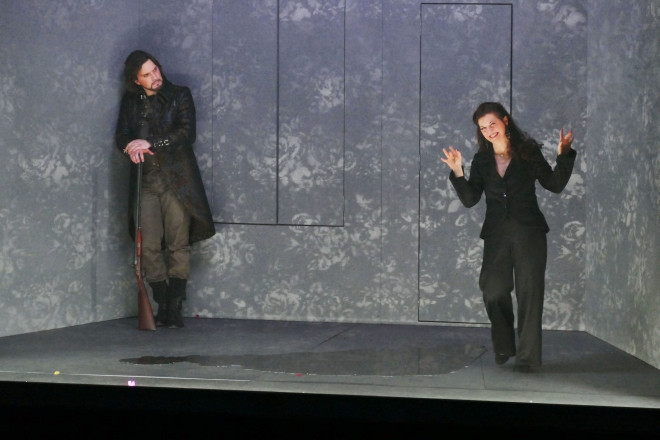

L’action elle-même se déroule dans une vaste chambre à coucher terne et obscure, à peine égayée par les projections vidéo de motifs abstraits ou végétaux. Une machinerie un peu trop bruyante y fait apparaître dans les actes II et III un cube incliné recouvert d’un voile représentant la chambre de la Comtesse et la solitude intérieure de cette dernière. Le-dit voile empêche souvent de bien discerner les chanteurs et restreint les mouvements dans un petit espace : les personnages sont donc contraints à rester figés ou à se marcher dessus.

Les costumes d’Élisabeth de Sauverzac mêlent tenues d’époque pour le chœur et certains personnages comme Cherubino et le Comte, avec des vêtements plus modernes pour d’autres comme Figaro et Susanna. Si cette dualité veut rappeler que notre contemporanéité répond à celle de l’époque de Mozart, le mélange est quelque peu confus. La décision d’assigner à chaque personnage une époque paraît arbitraire et la direction d’acteurs n’est pas assez aboutie pour répondre à ce contraste.

Dans la fosse, la direction sobre de Mark Shanahan fait la part belle aux bois, très audibles notamment pendant l’ouverture, et rend justice aux subtilités de la partition mozartienne, malgré quelques décalages dans certains duos. Le Chœur de l’Opéra de Marseille délivre une performance solide, notamment ses pupitres féminins qui sont les plus sollicités dans l’œuvre.

Pour cette large distribution (onze personnages), un soin particulier a été apporté aux petits rôles. La Barbarina de Jennifer Courcier dispense un jeu gracieux, une voix légère et badine, qui savent laisser place, le temps du magnifique L’ho perduta, à une expressivité tout en finesse. Dans le rôle de Basilio limité aux ensembles et aux récitatifs, le ténor léger Raphaël Brémard se distingue par son phrasé souple et son timbre clair. Philippe Ermelier n’y va pas de main morte en jardinier ivrogne et exubérant : il interprète de manière très théâtrale le rôle d’Antonio, en faisant souvent appel au registre parlé. Autre habitué des lieux, le ténor Carl Ghazarossian (Don Curzio) bégaye ses sentences en voix de fausset, perché sur une échelle et dissimulé derrière un masque vénitien de corbeau.

C'est peut-être la vieillesse de son personnage Bartolo qui limite la projection de Marc Barrard. Bien que présent vocalement, quelques imprécisions dans les graves viennent ternir son solennel air de la vengeance. Le rôle de sa complice Marcellina est tenu par Marie-Ange Todorovitch, dont le timbre chaud et généreux préfigure dès le premier acte la tendresse de la mère qui s’ignore. Lumineuse, la mezzo-soprano s’impose dans chacun de ses duos par sa projection sans faille. En Cherubino, Antoinette Dennefeld fait montre d’une belle sensibilité et de beaucoup d’assurance. L’artiste déploie un vibrato assez intense tout au long de la soirée et notamment sur Voi che sapete, comme pour figurer les émois sexuels tremblants du jeune page.

Mirco Palazzi incarne un Figaro moins espiègle qu’à l’accoutumée : vêtu d’une veste noire, sa voix sombre et ses graves profonds imposent la déférence à chacun de ses passages sur scène. Son phrasé très adapté au genre et sa belle projection font mouche lors des récitatifs, mais la basse italienne est un peu plus en retrait sur ses airs. À sa décharge, la mise en scène lui impose des acrobaties essoufflantes (ramper à terre pendant Non più andrai, ou descendre d’une échelle pendant Se vuol ballare).

Le timbre agile, pur et léger d’Anne-Catherine Gillet porte le rôle de Susanna. La soprano belge déborde de fraîcheur et sa voix assurée éclipse celle de sa maîtresse dans la Canzonetta sull’aria. Sur scène comme vocalement, la complicité est manifeste entre Susanna et Cherubino. Seul l’air du dernier acte, Deh vieni non tardar, appelle à quelques réserves avec un timbre un peu aigre et des graves plus hésitants.

Habituée du rôle de Susanna et de l’Opéra de Marseille, l’italienne Patrizia Ciofi aborde pour la première fois le rôle moins central mais plus noble de la Comtesse. La pression sur ses épaules était forte : la chanteuse s’était même évanouie pendant les saluts de la première. À son apparition sur Porgi Amor, les aigus agiles laissent entrevoir de belles promesses et sur cet air, la douceur imposée par son chagrin d’épouse résignée peut se justifier musicalement. Mais par la suite, la soprano démontre un manque de souffle et d’amplitude dans les registres médium et graves, malgré de belles nuances et une musicalité évidente. Le grand air E Susanna non vien... dove sono i bei momenti est entonné d’une voix de tête qui tient par un fil et l’intensité dramatique attendue n’est atteinte que par intermittences. Figée et vêtue de noir, Patrizia Ciofi semble enfermer son instrument dans le même carcan que celui imposé à la Comtesse par la mise en scène.

Enfin, Christian Federici (jeune baryton italien, méconnu en France, ayant déjà interprété son rôle dans plusieurs maisons italiennes) offre une diction impeccable et une projection puissante. Il incarne un Comte aussi profond que solennel : ce charisme transparaît sur scène où sa présence seigneuriale dicte les gestes des autres personnages. La musicalité de l’artiste se retrouve en particulier dans les récitatifs où sa jalousie s’exprime, et dans l’air Hai gia vinta la causa : Tu as déjà gagné la cause. En effet !