- Compositeur

Biographie

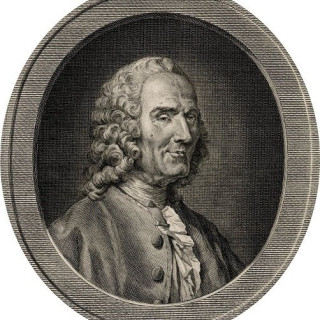

Jean-Philippe Rameau

Jean-Philippe Rameau est né en 1683 à Dijon. Issu de la même génération que Bach, Haendel et Vivaldi, il est formé par son père, voyage en Italie puis commence sa carrière d'organiste en enchaînant les postes dans plusieurs villes : Avignon, Clermont-Ferrand, Paris (où il fait publier son premier livre de pièces pour clavecin en 1706), Dijon à nouveau où il reprend temporairement le poste de son père, Lyon et de nouveau Clermont-Ferrand. En 1722, il décide de s'établir à Paris et y fait publier son Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels, son premier ouvrage théorique qui lui permet de se faire connaître en France et au-delà. Une fois dans la capitale, Rameau compose de la musique pour clavecin, des divertissements de foire, quelques cantates profanes ainsi que son deuxième ouvrage théorique, avant d'être soutenu par Alexandre Le Riche de la Pouplinière dès 1731. C'est donc en tant que musicien au service de ce mécène et théoricien – et non comme compositeur – que Rameau commence à se faire un nom à Paris.

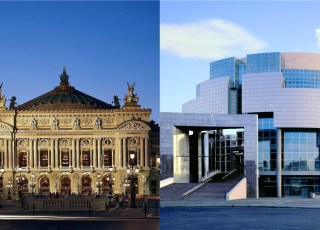

À l'âge de cinquante ans, il compose sa première tragédie lyrique, Hippolyte et Aricie, dont il expérimente quelques extraits en version de concert chez La Pouplinière avant la création de l'opéra dans son intégralité à l'Académie Royale de Musique. Par ce premier ouvrage lyrique novateur, Rameau fait déjà polémique, ce qui ne l'empêche pas de se consacrer presque essentiellement au répertoire de l'opéra et à la théorie musicale jusqu'à sa mort en 1764. Malgré l'interruptions dans sa production au début de la décennie 1740, il devient un personnage officiel et incontournable dans le paysage musical français en 1745, année où il est nommé compositeur de la Cour suite au mariage du Dauphin.

La production lyrique de Rameau montre une nette prédominance pour la tragédie lyrique, genre typiquement français de la période baroque. Opéra d'inspiration mythologique, la tragédie lyrique est considérée comme le genre noble par excellence, créé par Jean-Baptiste Lully et Philippe Quinault dans la décennie 1670 à la Cour du Roi Louis XIV et se base sur le modèle déclamatoire de la tragédie classique, tout en ayant recours à grands renforts de systèmes de machinerie et de décors somptueux pour recréer la dimension fantastique. La tragédie lyrique devient pour Rameau un véritable laboratoire où il peut expérimenter autant les grands effets orchestraux ou les surprises harmoniques pour les scènes les plus spectaculaires que pour les moments les plus intimes, et où il met en application les principes qu'il a énoncés dans ses traités de théorie musicale pour susciter tel ou tel affect chez l'auditeur. C'est ainsi à travers ses cinq tragédies lyriques – et leurs remaniements pour trois d'entre elles – que Rameau s'est approprié ce genre où jusqu'alors personne n'avait dépassé Lully, s'imposant ainsi comme le nouvel emblème de l'opéra français avec Hippolyte et Aricie (1733), Castor et Pollux (1737, puis 1754), Dardanus (1739, puis 1744), Zoroastre (1749, puis 1756) et enfin Les Boréades, composé en 1763 et créé à titre posthume en 1982.

Mais la production lyrique de Rameau ne s'arrête pas à la tragédie lyrique, et explore d'autres genres considérés comme inférieurs au modèle du grand opéra instauré par Lully et son librettiste Quinault. Ces différents genres permettent tout autant à Rameau d'expérimenter de nouvelles formes dramaturgiques, et notamment des ressorts comiques absents de la tragédie. Tout d'abord, les pastorales héroïques, l'un des premiers genres d'opéra à apparaître en France au milieu du XVIIe siècle, sont au nombre de cinq dans l'œuvre de Rameau. L'acte de ballet est une sorte d'opéra miniature réduite à un acte, genre apparu au XVIIIe siècle et dans lequel Rameau s'est notamment illustré avec Pygmalion (1748). Les Indes Galantes (1735) appartiennent quant à elles au genre de l'opéra-ballet, dont les actes sont basées sur des intrigues indépendantes les unes des autres, tandis que La Princesse de Navarre, sur un livret de Voltaire, composée pour le mariage du Dauphin en 1745, est une comédie-ballet où alternent successivement dialogues parlés et scènes chantées ou dansées. Pour la comédie lyrique, pendant comique de la tragédie, le parangon serait Platée, créé comme La Princesse de Navarre en 45, sur un livret de Le Valois d'Orville. Les quelques ouvrages cités sont autant d'exemples de l'ampleur que de la variété de la production lyrique de Rameau, qui a abordé toutes les formes de la musique de divertissement de son temps.

Opéra Comique 24/25

Lyricographie synthétique

-

Année de création 1735Nom de l'Opéra Les Indes galantesNom du librettiste Louis Fuzelier

Année de création 1735Nom de l'Opéra Les Indes galantesNom du librettiste Louis Fuzelier -

Année de création 1739Nom de l'Opéra Les Fêtes d'HébéNom du librettiste Antoine Gautier de Montdorge

Année de création 1739Nom de l'Opéra Les Fêtes d'HébéNom du librettiste Antoine Gautier de Montdorge -

Année de création 1745Nom de l'Opéra PlatéeNom du librettiste Adrien-Joseph Le Valois d'Orville

Année de création 1745Nom de l'Opéra PlatéeNom du librettiste Adrien-Joseph Le Valois d'Orville -

Année de création 1748Nom de l'Opéra ZaïsNom du librettiste Louis de Cahusac

Année de création 1748Nom de l'Opéra ZaïsNom du librettiste Louis de Cahusac -

Année de création 1748Nom de l'Opéra PygmalionNom du librettiste

Année de création 1748Nom de l'Opéra PygmalionNom du librettiste -

Année de création 1749Nom de l'Opéra ZoroastreNom du librettiste Louis de Cahusac

Année de création 1749Nom de l'Opéra ZoroastreNom du librettiste Louis de Cahusac -

Année de création 1751Nom de l'Opéra Acanthe et CéphiseNom du librettiste Jean-François Marmontel

Année de création 1751Nom de l'Opéra Acanthe et CéphiseNom du librettiste Jean-François Marmontel -

Année de création 1760Nom de l'Opéra Les PaladinsNom du librettiste Jean-François Duplat de Monticourt

Année de création 1760Nom de l'Opéra Les PaladinsNom du librettiste Jean-François Duplat de Monticourt -

Année de création 1982Nom de l'Opéra Les BoréadesNom du librettiste Louis de Cahusac

Année de création 1982Nom de l'Opéra Les BoréadesNom du librettiste Louis de Cahusac -

Année de création 2015Nom de l'Opéra La guerre des théâtresNom du librettiste Louis Fuzelier

Année de création 2015Nom de l'Opéra La guerre des théâtresNom du librettiste Louis Fuzelier -

Année de création 2024Nom de l'Opéra SamsonNom du librettiste François-Marie Arouet

Année de création 2024Nom de l'Opéra SamsonNom du librettiste François-Marie Arouet -

Année de création -Nom de l'Opéra Castor et PolluxNom du librettiste Pierre-Joseph Bernard

Année de création -Nom de l'Opéra Castor et PolluxNom du librettiste Pierre-Joseph Bernard -

Année de création -Nom de l'Opéra Daphnis et EgléNom du librettiste Charles Collé

Année de création -Nom de l'Opéra Daphnis et EgléNom du librettiste Charles Collé -

Année de création -Nom de l'Opéra DardanusNom du librettiste Charles-Antoine Leclerc de La Bruère

Année de création -Nom de l'Opéra DardanusNom du librettiste Charles-Antoine Leclerc de La Bruère -

Année de création -Nom de l'Opéra Le Temple de la GloireNom du librettiste François-Marie Arouet

Année de création -Nom de l'Opéra Le Temple de la GloireNom du librettiste François-Marie Arouet -

Année de création -Nom de l'Opéra Les Fêtes de l'hymen et de l'amourNom du librettiste Louis de Cahusac

Année de création -Nom de l'Opéra Les Fêtes de l'hymen et de l'amourNom du librettiste Louis de Cahusac -

Année de création -Nom de l'Opéra Hippolyte et AricieNom du librettiste Simon-Joseph Pellegrin

Année de création -Nom de l'Opéra Hippolyte et AricieNom du librettiste Simon-Joseph Pellegrin -

Année de création -Nom de l'Opéra Grands motetsNom du librettiste

Année de création -Nom de l'Opéra Grands motetsNom du librettiste -

Année de création -Nom de l'Opéra NaïsNom du librettiste

Année de création -Nom de l'Opéra NaïsNom du librettiste