L'Opéra National du Rhin exhume un nouveau trésor

Il était une fois un opéra créé dans une contrée pas si lointaine, et pourtant encore jamais vu en France : "Le Chercheur de trésors" écrit et composé par Franz Schreker.

Jamais vu, jusqu'à cette production qui marquera la création française de cet opéra, à Strasbourg du 28 octobre au 8 novembre 2022 et à Mulhouse les 27 et 29 novembre.

Il était, Il est et Il sera donc une fois, et même plusieurs dans cette maison lyrique pour laquelle les créations mondiales et françaises d'œuvres et de mises en scène inédites font partie de l'identité.

Il était une fois aussi car Le Chercheur de trésors est un conte de fées, aussi bien dans le contenu de l'opéra que pour le destin de cette œuvre et de son compositeur. Un conte de fées dans la vraie richesse de cette tradition : avec ses moments de joie mais aussi ses terribles drames. Un conte de fées tel que les ont collectés et transmis les frères Grimm : avec des objets magiques et des personnages archétypes traversant des lieux emblématiques (ce Chercheur de trésors nous fait parcourir château, taverne, forêt, village) dans une quête de bonheur mais menant au tragique, bien loin du fameux “Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants”. Une histoire certes simple en apparence mais remplie de symboles (questionnant la destinée humaine, parlant à la fois des siècles passés et de l'actualité tout en interrogeant ce vers quoi peut mener l'avenir).

Suivons donc ensemble ce Chercheur de trésors, en retraçant l'histoire du compositeur et de cet opéra pour mieux en comprendre l’intrigue, ses enjeux et ses symboles. Plusieurs compagnons nous rejoindront en route : les protagonistes de cette production à l'affiche de l'Opéra National du Rhin.

Gloire et Persécution

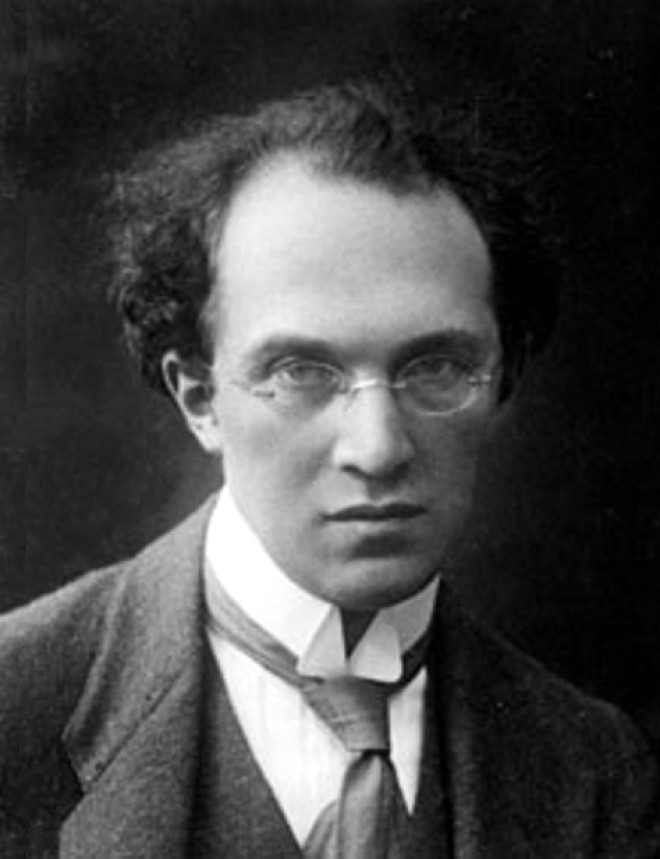

Franz Schreker a été victime d'un long oubli et il ne retrouve que tardivement sa place dans les programmes -notamment en France grâce à l'Opéra National du Rhin- alors que ses créations connurent en leur temps un grand succès, notamment dès 1912 avec Le son lointain (Der ferne Klang, donné en création scénique française par l'Opéra National du Rhin en 2012, pour le centenaire de l'œuvre et à l'occasion des 40 ans de l'institution). Même succès en son temps, puis même oubli pour un opéra dont le titre désigne hélas aussi bien le compositeur : Les Stigmatisés (Die Gezeichneten en 1918), puis encore davantage avec Le Chercheur de trésors. Avec cet opéra, Franz Schreker a effectivement trouvé un trésor : il s'agit de son plus grand (mais aussi de son dernier) succès. L'opus est créé en 1920 à Francfort, puis à l'Opéra d'Etat de Berlin en 1922, et à celui de Vienne la même année (Schreker en compose alors un Interlude Symphonique créé par le Concertgebouw l'année suivante). Le succès de cet opéra ne se dément pas, il s'agit même d'un des opus parmi les plus représentés durant la République de Weimar (période qui s'étend précisément entre 1918 et 1933) avec plus de 350 représentations dans près de 50 villes. Mais pourtant une terrible force agissante (politique) œuvre déjà contre lui, elle n'aura la peau de cette œuvre qu'en 1933, mais atteint ses autres créations entre temps : en 1924 Irrelohe (Feu follet) ne reçoit pas un bon accueil dans les journaux, ce qui empire en 1928 pour Der Singende Teufel (Le Diable chantant) et surtout Der Schmied von Gent (Le Forgeron de Gand) en 1932… à mesure que s'approche du pouvoir le parti national-socialiste (qui avait même empêché la création de Christophorus, finalement représenté en 1978 soit un demi-siècle après sa composition).

Les Nazis prennent les pleins pouvoirs en 1933 et bannissent Franz Schreker (parce qu'issu d'une famille ayant des origines juives), en le rangeant parmi les compositeurs "dégénérés" [sic]. Dès la fin de cette même année, il est victime d'une crise cardiaque et meurt en 1934.

L'œuvre de Schreker devra patienter longtemps après la fin du conflit, et pour Le Chercheur de trésors, il faudra même attendre 1968 pour entendre l'opéra en version de concert, puis encore 20 années de plus pour une mise en scène (de Günter Krämer), plus de vingt années encore pour la mise en scène de Pierre Audi à Amsterdam et enfin, 10 ans plus tard, cette production de Christof Loy présentée au Deutsche Oper Berlin et à l'Opéra National du Rhin en création française.

Si le temps fut si long pour redécouvrir un compositeur si renommé en son temps et dont l'esthétique sait être à la fois moderne et intemporelle, c'est donc parce que Franz Schreker et son oeuvre (et Le Chercheur de trésors en particulier) furent très tôt et particulièrement meurtris par les conflits terrassant notre continent, des conflits qui sont un contexte non seulement pour le destin de l'opéra mais pour son contenu le plus profond : donnant la clé de lecture de ce conte défait.

Un opéra broyé entre deux guerres mondiales

Franz Schreker écrit et compose Le Chercheur de trésors durant la Première Guerre Mondiale, et il écrit lui-même à la fin de sa partition qu'il l'achève le 12 novembre 1918, lendemain de l'Armistice, en évoquant l'aube d'une reconfiguration de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie : comme un symbole.

Schreker est forcément marqué par ce contexte, mais il fait de son œuvre un outil de résistance, lui qui écrit « C'est un temps contre l'art et toutes les choses artistiques. Mais le monde ne finira pas et le beau survivra au terrible. » Cet espoir est toutefois mis à l'épreuve par la durée et l'horreur de cette Première Guerre Mondiale qui semble même annoncer la Seconde. À mesure que le conflit s'éternise, cette quête racontée dans l'histoire de cet opéra, celle d'un trésor permettant à un Royaume de retrouver sa vigueur résonne de plus en plus avec les velléités de conquêtes du Reich (dont ce Royaume, cet opéra et ce compositeur seront les victimes). Quant à la fin du livret, le trésor retrouvé ne bénéficie qu'aux têtes couronnées et la fin de l'histoire ressemble à celle de La Traviata, tragique.

Mais l'opéra montre aussi qu'il permet d'exorciser les maux du présent et d'envisager un autre avenir. Le conte devient ainsi non pas simplement une échappatoire en-dehors du monde réel, au contraire. C'est d'ailleurs exactement ce qu'affirme et accomplit aussi le contemporain de Schreker, Alexander von Zemlinsky dans Görge le rêveur, composé une décennie plus tôt : "Il faut que les contes deviennent la vie, qu’ils soient vivants, réels, qu’ils respirent et qu’ils règnent." Schreker est donc clairvoyant, trop même : la fin terrible du Chercheur de trésors résonne avec la suite tragique de l'Histoire et de l'œuvre, concomitante avec la fin tragique du compositeur. L’opéra vient toutefois nous mettre en garde et nous rappeler à l’essentiel : face aux dangers, il faut bien choisir les trésors à chercher (au risque de les trouver).

Un Conte de fées, défait et refait

L'histoire imaginée par Franz Schreker (qui écrit lui-même le texte qu'il met en musique) raconte donc la recherche d'un trésor, d'une manière très littérale qui est aussi bien entendu très symbolique (pour les personnages comme pour la société d'entre-deux guerres).

Cet opéra narre l'histoire d'un Royaume qui dépérit depuis que la reine a perdu son trésor. Ce trésor, ce sont matériellement ses bijoux, mais qui lui accordent beauté et jeunesse : dans ce conte comme de tradition, les objets matériels ont des pouvoirs magiques et surtout une dimension symbolique (l’histoire s’appuie sur cette richesse, et la musique aussi, pleinement, bien entendu).

Tout le Royaume cherche donc ce trésor pour rétablir la concorde, mais aussi voire surtout par fascination pour cette richesse, pour trouver jeunesse éternelle et amour. D'ailleurs, le titre même de cet opéra en allemand, "Der Schatzgräber" annonce d'emblée l'enjeu de cette histoire fantastique : "Schatz" est littéralement un trésor mais aussi un petit nom d'amoureux (comme mon chéri ou mon trésor). Le Roi veut retrouver les trésors pour retrouver l’amour de son épouse, le Bouffon du roi demande à ce qu’on lui donne une femme s’il retrouve le trésor, Elis qui trouve le trésor grâce à son luth magique le donne à Els pour ses beaux yeux, elle qui rêvait d’un trésor pour charmer son prince charmant…

“L’enjeu est même, pour le Royaume et le Roi (explique Derek Welton qui incarnera ce personnage) : avoir un héritier, c’est par là que commence l’opéra, avec l’intervention abrupte du roi dès les premiers accords.”

L'histoire, en bon conte de fée, réunit ainsi bien un Roi et une Reine, le Bouffon du roi (qui demande une épouse en échange de son aide, tel un Papageno voulant sa Papagena), un jeune homme au pouvoir d’enchanteur (pas avec une flûte mais un luth) et une aubergiste (les noms similaires de ces deux protagonistes, “Elis et Els” annonçant d’emblée qu’ils ont vocation à se réunir, comme Bastien et Bastienne ou bien Siegmund et Sieglinde qui était le titre originel de La Walkyrie, entre nombreux autres exemples de contes et légendes devenus opéras).

La figure même de ce jeune “Elis” qui retrouve les trésors grâce à son luth est un symbole à lui seul de l’art et de l’opéra : le musicien trouve par son instrument un trésor (la musique) exactement comme Orphée avec sa lyre qui est à la naissance de l’opéra et de l’art lyrique. Mais ce ménestrel est aussi un Robin des bois car il redistribue les trésors qu’il trouve. Lui cherche autre chose : la noblesse que lui donnera le Roi et l’amour que lui donnera Els.

Le metteur en scène de cette nouvelle production du Rhin, Christof Loy souligne d’ailleurs le lien esthétique entre cet opéra et d’autres opus contemporains mettant en scène des artistes : Mathis le peintre (composé au début du joug nazi, en 1935) de Paul Hindemith, Palestrina (également composé pendant la Première Guerre Mondiale) de Pfitzner ou encore Le Son lointain (1903-1912) de Schreker.

Els, elle, attend ce héros artiste, comme dans les contes, et littéralement comme elle le chante : "un prince va passer par là sur son cheval blanc comme neige, un prince délicat et tendre. Il va cajoler Els avec des paroles aimables et l’emporter sur son cheval blanc comme neige, dans un château magnifique, dans son château royal. Mais chèrement payé - hou - par le sang, beaucoup de sang -" En effet, en attendant le prince charmant, Els se débarrasse des prétendants (violents) que veut lui imposer son père pour son propre intérêt financier. Elle s'en débarrasse en leur demandant de lui rapporter le trésor et en les faisant alors tuer par son valet Albi.

C’est à ce moment-là, après un troisième soupirant “éconduit” qu’Elis arrive à l'auberge et chante. Els voit en lui son chevalier blanc et en tombe amoureuse (aussi vite que le couple principal dans La Bohème, d'un amour brûlant et menant vers la même fin tragique).

Elis offre à Els les bijoux qu'il a trouvés mais il est de fait accusé du meurtre du prétendant. Le bouffon le fait sauver du gibet à condition qu'il retrouve le trésor de la reine : le bouffon ne sait en effet pas qu'il l'a entre-temps offert à Els, Elis ne sachant pas lui-même qu'il s'agit d'un tel trésor. Le Bouffon fait sauver Elis, in extremis, de la mort, littéralement sur l’échafaud (comme dans un western, un épisode de Batman ou à la fin de L'Opéra de Quat'sous là aussi par un héraut royal avant d’être anobli).

Els ordonne alors à Albi de voler le luth d'Elis. Finalement, elle lui rend les bijoux en lui demandant de lui faire confiance et de ne pas l'interroger lors de leur nuit d’amour (comme une rencontre entre Salomé et les opéras reposant sur un secret entre amants : Lohengrin ou Turandot par exemple). La Reine retrouve ainsi son trésor et sa beauté, Elis est fait chevalier mais il se trahit en chantant, puis le bailli accuse Els après avoir obtenu des aveux d'Albi sous la torture. Els est sauvée lorsque le bouffon réclame sa récompense pour avoir sauvé la Reine : il a droit à la main d'une femme, il épousera donc Els. Ce nouveau couple est banni.

Après un an, Els et le bouffon ont perdu leur vitalité. Le bouffon appelle donc Elis, qui revient voir Els mourir. Tout est mal qui finit mal, mais tout est bouleversant.

Cette chanson finale d'Elis conclut l’opéra comme ses chansons en ponctuent les moments-clés. Cette pièce entière, et ce finale montrent que le trésor était en fait toujours là et qu’il a été perdu en le cherchant. Ce trésor n’est autre que l’amour de l’art. Ce trésor c'est l'opéra.

Portraits des personnages par leurs interprètes

La première raison que cite Christof Loy, le metteur en scène de cette production, lorsqu'il est interrogé par Dorothea Hartmann (dramaturge du Deutsche Oper de Berlin) pour motiver son intérêt envers cet opéra, est la figure d'Els : "Depuis que je fais de la mise en scène, je suis fasciné par les pièces mettant en scène des figures féminines complexes : des femmes qui ne sont jamais totalement coupables ou victimes" et en particulier le traitement du personnage par Schreker dans le fait que : "quelqu’un qui est clairement coupable selon la loi, soit acquitté de cette culpabilité par l’auteur. Els est un personnage féminin extraordinaire, qui fait exploser le système."

“J’adore chanter ces rôles, pour la musique et pour le drame, nous confie Helena Juntunen qui incarnera cette Els à l’Opéra National du Rhin (où elle chantait l’héroïne du Son lointain il y a dix ans, déjà dirigé par Marko Letonja). Comme dans les opéras romantiques du XIXe siècle, le personnage féminin vit et meurt à la fin, mais ce personnage évolue bien davantage dans ces opus du XXe siècle : le personnage change au fil de la pièce. Pour une chanteuse actrice, cela donne tant de possibilités pour portraiturer le rôle et l'œuvre.

Els est ici guidée par la soif de possessions et d’amour, elle utilise de manière volontaire ses atouts (et atours) pour son bénéfice. Elle rappelle en cela d’autres femmes d’opéras qui lui sont contemporaines (Marie, Marietta, Katia Kabanova, Jenufa) : des personnages multi-facettes donc davantage humains. Els n’est pas une pure héroïne car elle est criminelle, mais elle n’est pas que mauvaise : ses motifs et ses émotions sont présentés, lisibles, intelligibles même.

Cet opéra s’éloigne ainsi de ceux du siècle précédent et s’approche de séries télévisées du siècle suivant (le XXIe) qui assume le fait d’avoir un personnage principal avec lequel le spectateur peut s’identifier et comprendre les motifs, mais qui est un bad guy (comme dans Les Soprano, Breaking Bad ou dans Le Bureau des légendes). Mais ici au féminin : une bad girl, ou plutôt agissant dans une zone grise, d’autant plus riche et colorée, passionnante et infinie entre le noir et le blanc, entre le mal et le bien. Pourtant, c’est un conte de fées.”

“La différence et le problème avec les séries télévisées, c’est que tout le monde est seul devant son écran chez soi, alors que le sujet même de cet opéra est celui d'un conteur”, poursuit Thomas Blondelle qui incarnera ce personnage de chanteur errant, Elis. “Ce ménestrel raconte son histoire à un public (le village ou la cour dans l'opéra, le public dans la salle de concert) et ce faisant raconte l'histoire de tout le monde et même l'Histoire.

La dynamique impulsée par Elis, qui est un Maître chanteur et Trouvère, est essentielle car elle est liée à la culture narrative. C’est aussi la réponse à tous ceux qui pensent que l’opéra (et cet opéra) n’est pas pour eux. À ceux qui ne sont jamais allés à l’opéra, cette œuvre vient pour leur raconter une histoire, nous faire vibrer d’une émotion simultanée et commune : c’est ce qui nous rend (nous et la société) meilleurs.

Cette histoire est un conte de fées très riche et lyrique. Il semble même possible de retrouver chaque opéra de Wagner dans ce Chercheur de trésors. C'est peut-être difficile pour Liebesverbot mais c'est faisable. Il y a bien entendu en Elis du Walther des Maîtres chanteurs, Tannhäuser aussi et Parsifal l’innocent qui devient catalyseur d’une société dévoyée, sans oublier les secrets d’un Lohengrin, un amour tragique à la Tristan et Isolde et bien sûr la quête d’un trésor comme dans le Ring. L'épilogue, partie la plus touchante est Le Crépuscule des dieux concentré en 5 minutes. Els meurt mais ouvre la possibilité d'un nouveau monde, montre la voie vers la vraie richesse qui n’est pas celle d’un bijou : la richesse est intérieure, non pas dans la quête de choses matérielles.

Cet opéra est aussi l’enfant esthétique de Wagner et Strauss, entre Salomé et le Ring. C’est une musique qu'aucun autre compositeur ne réalise : il réunit le romantique tardif opulent avec la modernité, sans effrayer le public (comme Wozzeck ou Lulu peuvent le faire). L’équilibre reste juste et c’est l’un des plus incroyables (dans le meilleur sens du terme) conte de fées qu’on puisse raconter à l’opéra et qui attendait le langage de l’opéra pour être raconté.” “La beauté de cette œuvre ne repose pas sur l’exubérance des moyens techniques des interprètes mais sur l’expressivité du texte et de la musique, confirme Paul Schweinester qui incarne le Bouffon : elle plaira aux amateurs de modernité sans être débordante pour ceux qui aiment apprécier l’impressionnisme musical. C’est une histoire à la fois amusante et tragique, féerique et humaine, avec musicalement beaucoup de couleurs mais aussi de récits : le résultat est une musique à la fois moderne et romantique, réunissant le meilleur de deux mondes (comme cette histoire, comme les enjeux de cette époque).”

“Fascinant et très touchant, poursuit Thomas Blondelle, il s’agit d’un de ces opéras qui offrent une belle surprise à chaque page nouvelle. Les personnages, l’atmosphère et leur dépiction musicale font forcément plonger le spectateur dans son univers, compatir avec ces personnages. Et la pièce parle aussi de la pression du groupe et de la société, des lois qui s’opposent à notre recherche de la beauté (c’est le cas depuis les tragédies de l’Antiquité grecque et cet opéra Le Chercheur de trésors a aussi ses Créon et Antigone).

“J’adore les opéras de cette période, renchérit Paul Schweinester qui incarne le Bouffon. Les œuvres et les sociétés sont bouleversées par la chute d’un système en Europe et toutes les libérations qui s’ensuivent se retrouvent dans les musiques. Les compositeurs se font peintres musicaux de nouvelles formes (tournant la page du bel canto romantique, qui est sublime mais régenté). L’opéra du XXe siècle est bien plus que souffle et que barres de mesure. Qu’on pense à Salomé, ou au même aux cinq premières secondes de ce Chercheur de trésors qui nous plongent immédiatement dans l’histoire : plus d’ouverture, de gens arrivant en retard à l’opéra, parlant entre les airs. Ce sont 2h30 de pur drame musical.

Cette production est donc l’occasion de voir une merveilleuse pièce dans une merveilleuse maison.

Mon personnage du Bouffon intervient tout au long de ces 2h30 de drame opératique, dans des moments essentiels, ouvrant l’opéra dès le prologue, le refermant dans l’épilogue. Il commence dans une figure traditionnelle du “Nach”, bouffon du roi piquant et spirituel entre Till l’espiègle et Rigoletto. Ces personnages n’existent apparemment plus de nos jours et il ne va pas être représenté sur scène en boiteux bossu, alors il faut les chercher dans leur psyché, dans un travail de caractère qui est justement la marque de fabrique de Christof Loy. Le public peut ainsi encore et toujours trouver des résonances avec ces personnages et cette histoire.”

Des résonances que le metteur en scène trouve lui aussi notamment dans le Bouffon : “un merveilleux personnage. Il est le représentant par excellence de cette société cynique. Mais à la fin de la pièce, il apparaît comme le plus vulnérable.”

Les petits, les sans-grades sont ainsi au cœur de l’histoire, prennent le pouvoir de raconter, donc donnent leur point de vue à l’intrigue et à la société, comme l’explique justement celui qui se retrouve de fait “marginalisé”, le Roi chanté par Derek Welton.

“Le problème central qui doit être résolu dans cette intrigue consiste à retrouver les bijoux de la Reine. Cet enjeu lié au couple royal est donc essentiel, c'est le point de départ, mais le Roi et la Reine ne sont pas au centre de cette histoire et ne sont sur scène que pour déclencher et résoudre l'action, qui se passe avec d'autres. D'ailleurs, seuls trois personnages ont ici des noms : Els, Elis et Albi (ceux qui cherchent et trouvent le trésor). Tous les autres ne sont désignés que par leurs fonctions : Roi et Reine bien sûr mais aussi Bouffon, Chancelier, Comte, Héraut, Bailli, Gentilhomme, Écrivain et Aubergiste. L'enjeu n'est donc pas de s'accrocher à l'identité individuelle de ces personnages mais à ce qu'ils représentent (exactement le principe du conte de fées).

Le Roi, dans le livret et la partition, n'exprime pas de grande émotion : il doit résoudre un problème, il n'est pas intéressé par des symboles mais par le concret. Il représente en cela une lecture au pied de la lettre du conte.

Vocalement, dans cette partition très intéressante où chaque personnage a un style d’expression très différent, la partie du Roi est donc surtout déclamée, récitée. Il a une petite aria (arietta ou arioso), plus lyrique, pour parler du déclin de la Reine, mais sinon il est essentiellement dans la conversation (l’échange avec son Bouffon). Il faut donc lui donner de nombreuses couleurs vocales pour éviter toute tension et toute monotonie : dans une expression aussi animée que la parole. Il n’a donc pas la même caractérisation qu’un Klingsor (et il n’est pas maléfique) mais ils partagent cette importance et dynamique de la déclamation.”

Un trésor à l’affiche

C'est donc effectivement un trésor que l'Opéra du Rhin exhume, et les parallèles entre l'histoire que raconte cette œuvre et l'histoire qu'elle et son compositeur ont vécue ne s'arrêtent pas là. Au contraire, ils se prolongent grâce à cette production qui se présente comme le trésor véritable : la première fois que cet opéra est exhumé en France. Nous avons vu combien l’histoire dans cet opéra et l’histoire de cet opéra se confondent, c’est aussi le cas pour cette production historique à l’affiche : une co-production entre Berlin et Strasbourg, entre la capitale allemande où le talent et la renommée de Franz Schreker l'avaient mené à diriger la Haute Ecole de Musique (actuelle Université des Arts) entre 1920 et 1931 avant d’être forcé à la démission, et la capitale alsacienne (région qui eut tant à souffrir du joug nazi).

Le Chercheur de trésors capté à l'occasion de cette production à l'Opéra National du Rhin sera retransmis le 26 novembre à 20h sur France Musique.