Manfred de Schumann à Montpellier : voyage au centre du sur-je

Le poète anglais George Gordon Byron (1788-1824), appelé communément Lord Byron est une source d’inspiration particulièrement appréciée des romantiques, pour ses textes portés par les souffrances des passions et de la vie, où règne une constante réflexion autour du « je ». En 1817, Byron publie un ouvrage où il dépeint son propre double : Manfred. L’œuvre connaîtra un succès littéraire fulgurant, traduit en français, soulevant notamment l’admiration de Lamartine et de Hugo. Robert Schumann (1810-1856) est encore jeune en ce temps, mais il découvre l’auteur anglais par son père, qui s’était épris à traduire et éditer ces poèmes dès les années 1820. Âgé de dix-huit ans, la lecture de Manfred le marque profondément, lui valant une « nuit effroyable ». En effet, ce personnage tourmenté et dépressif, se sachant (ou se pensant) génie au-dessus des hommes et méprisant la vie, désire la mort qui elle ne le veut pas. Après l’échec de sa première et unique tentative d’opéra, Genoveva (1849), Schumann décide de composer un « théâtre de l’imaginaire » sur ce poème dans lequel il se reconnaît tant : une œuvre qui ne sera pas un opéra mais un genre unique qui mêle mélodrames, interventions de solistes, du chœur et de l’orchestre. La majeure partie de l’œuvre est confiée à la seule voix parlée de Manfred, avec de nombreux et longs monologues.

L’Opéra Orchestre national de Montpellier joue la carte de l’audace en proposant cette œuvre dont on ne connaît souvent que l’ouverture. D’abord, elle requiert un effectif important – orchestre, chœur complet et solistes – pour des interventions qui restent épisodiques, voire anecdotiques. Cependant, le premier défi reste la mise en scène, car Lord Byron, ayant « une invincible répugnance pour la représentation », a pensé son Manfred « intentionnellement aux antipodes de la scène » cherchant à « rendre la pensée d’une représentation impraticable, même aux plus zélés ». Il n’en fallait pas moins pour encourager Sandra Pocceschi et Giacomo Strada d’aller à l’encontre des paroles de l’auteur et de proposer tout de même une version scénique. Refusant d’imiter l'ambition démesurée des deux génies à l'origine de ce Manfred, les concepteurs scéniques ne veulent pas apporter des réponses – encore moins leurs réponses, qu’ils n’ont pas –, mais une représentation qui aide à se poser les bonnes questions et, peut-être, à trouver des pistes, qui ne peuvent qu’être personnelles.

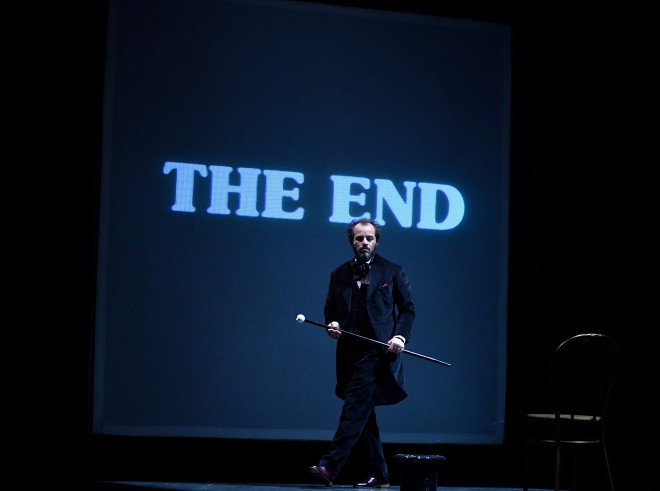

Toute l’action de ce « théâtre mental » en trois parties évolue dans un périmètre circonscrit, délimité par le chœur, image d’une société étouffante et spectatrice du combat de Manfred contre lui-même. Ce dernier est confronté à un énorme cube de tulle blanc qui, selon les scènes, peut se montrer concret ou abstrait, opaque ou transparent, plein ou vide… grâce à d’ingénieuses projections sur ses faces. Malgré toutes ces facettes, cet objet occupe l’espace jusqu’à en être hypnotique. D’abord spectateur devant un écran où est projeté « THE END », Manfred évoque les esprits (acte I, scènes 1 & 2) avant de rentrer dans le cube, dont les côtés semi-opaques floutent son image et celle de la pièce où il se trouve (acte I, scène 3). C’est alors que, métamorphosé en chevreuil, il sort de cet espace clos pour courir autour, mais toujours emprisonné par le chœur dont il a peur (acte I, scène 4). Plus tard, le cube éclate (acte II, scène 7), jusqu’à devenir une croix lors de sa confession – antireligieuse – devant le silencieux Abbé de Saint-Maurice (acte III, scène 10), qui se couche pour le « chœur des moines » final. Cette représentation scénique propose assurément une vision différente au regard d’une première lecture du texte de Byron. La conception technique est intelligente et efficace. Il est même difficile d’imaginer alors Manfred sans représentation scénique, celle-ci semblant être imaginée en collaboration avec l’auteur, comme pour une création contemporaine.

Le spectateur non averti, venu seulement pour la musique, risque d’être déçu, les monologues de Manfred occupant la majorité de l’œuvre. Ceux-ci sont assurés par le comédien Julien Testard : le jeu est sobre, en parfait accord avec son personnage, être pathétique qui se dit souffrir plus que quiconque. Le rôle est indéniablement difficile, avec un investissement total, une concentration constante. Amplifié la plupart du temps, sa voix posée s'émancipe parfois du microphone lorsqu’il répond au chœur (acte II, scène 7), exprimant une intensité alors nouvelle.

Les rôles des quatre génies et des quatre esprits sont attribués à des artistes du Chœur de l’Opéra national Montpellier Occitanie. N’intervenant que dans l’acte premier, ils sont comme des voix off, chantant depuis les balcons-loges qui surplombent la fosse et non-éclairés. Leur intervention est brève, mais les chanteurs solistes s’en tirent bien, excepté peut-être le ténor (génie du feu) qui paraît moins à l’aise. Le quatuor d’esprit manque un peu d’homogénéité, manquant de synchronisation, tout comme le chœur auquel ils appartiennent. Celui-ci se montre toutefois très à l’aise dans les belles parties puissantes.

Sous la baguette engagée et toujours très suivie de David Niemann, l’Orchestre national Montpellier Occitanie montre dès l’ouverture symphonique – et très romantique par ses subtils et beaux assouplissements de tempo – des cordes avec un joli grain de son et une grande précision dans les passages difficiles, ainsi que des vents aux sonorités rondes. De nombreux passages pianissimi sont particulièrement sublimes, le public ne pouvant que retenir son souffle, attentif. Lors de chacune de ses interventions, la palette de couleurs est vraiment très belle. Les solos sont aussi très beaux, comme celui du cor anglais qui accompagne seul la scène de « l’apparition d’une figure magique » (acte I, scène 2), ou le Lied In der Nacht (acte III, scène 11) : le violon et le violoncelle sont magnifiques, tandis que le piano se montre bien moins romantique, voire mécanique. La « voix féminine », soprano solo de ce Lied, pourtant aussi cachée dans la fosse, semble d’abord impressionnée : sa voix tremble et gagne en assurance à mesure que le chant s’intensifie, mais l’intervention est courte.

Le public ne manque pas de féliciter toute l’équipe, et particulièrement la prestation de Julien Testard, qui salue en robe (n’ayant pas eu le temps de se changer après la dernière métamorphose de Manfred en femme, avant de mourir) ainsi que le chef David Niemann et ses musiciens.